災害が発生し、初動・応急対応期において GIS は、状況認識の統一を目的とした共通状況図(Common Operational Picture)の提供を行います。情報が殆ど入って来ない初動期は失見当期とも呼ばれ、震源や豪雨地区などの限られた情報から被害を”推定”する被害推定マップなどから情報共有が始まります。その後、通報や収集された実際の被害情報を地図上に整理した共通状況図、自治体などが被害を認定するための被害調査マップなどへと続きます。

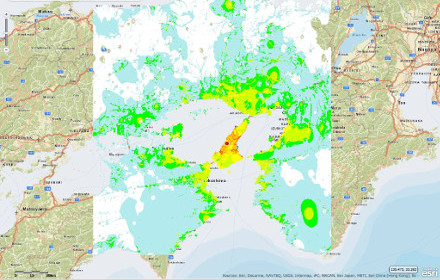

4. 被害推定

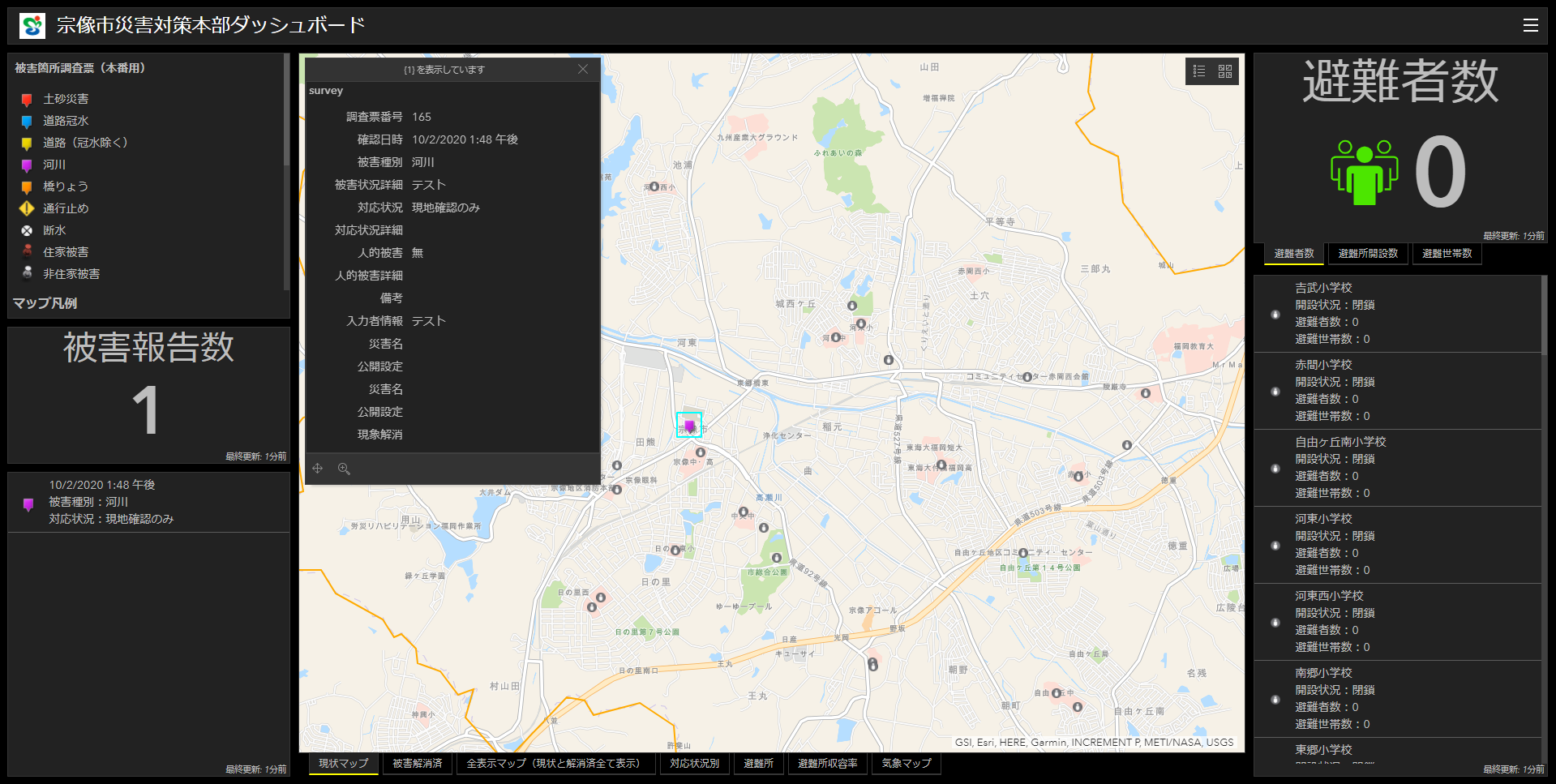

5. 状況認識統一

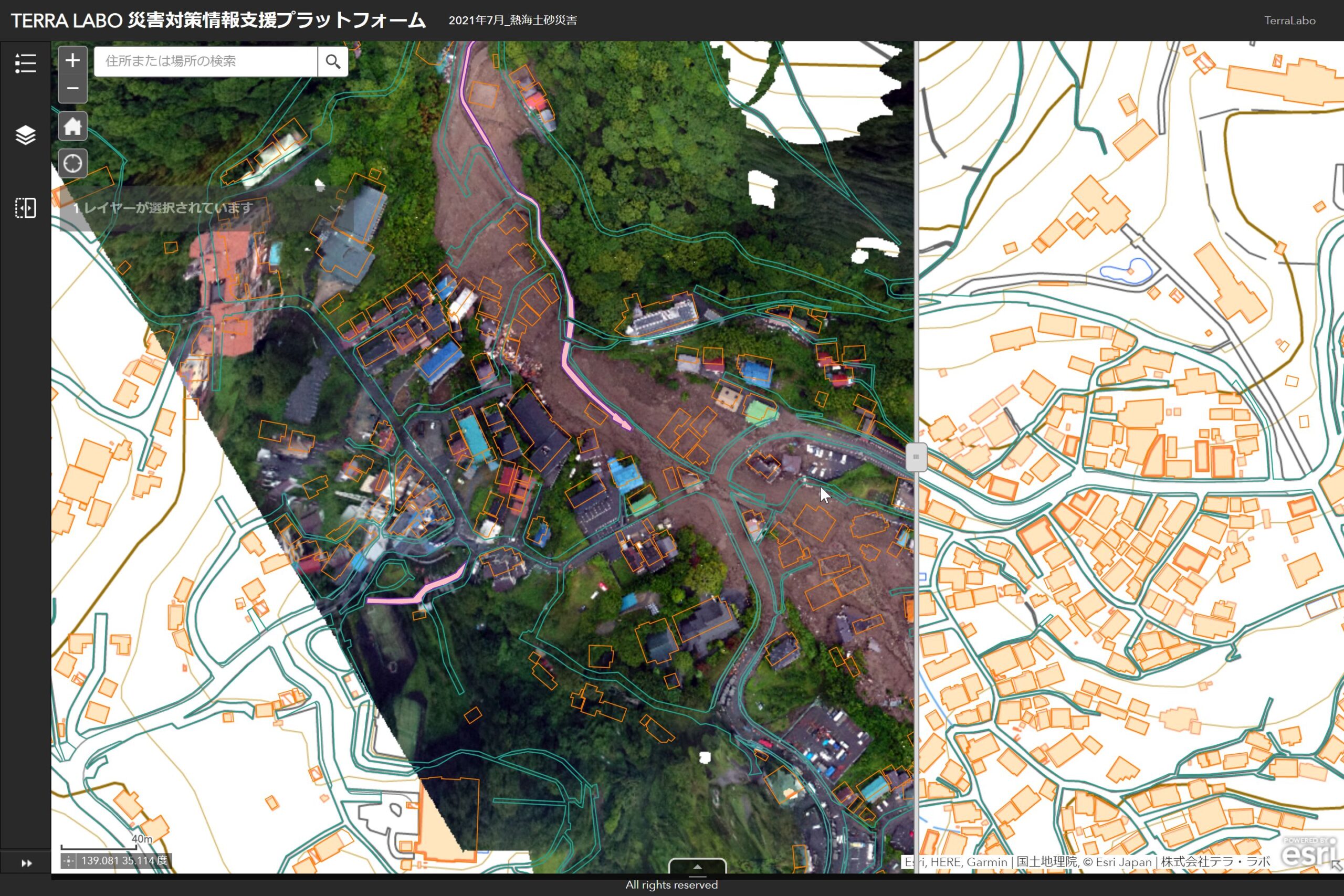

6. 被害調査

建物被害認定調査

応急対応期に、復旧・復興期の被災者生活再建支援のために行政職員により着手されるのが建物被害認定調査です。この調査では、国が定めた指針に従い建物の被害の程度を調査し、全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊、無被害などの判定をする調査です。建物被害認定調査の結果は、この後の工程で罹災証明書の交付という形で被災者の認定活動に利用されます。

→ 事例:平成 30 年 7 月豪雨における建物被害調査(倉敷市 保健福祉局)

応急危険度判定調査

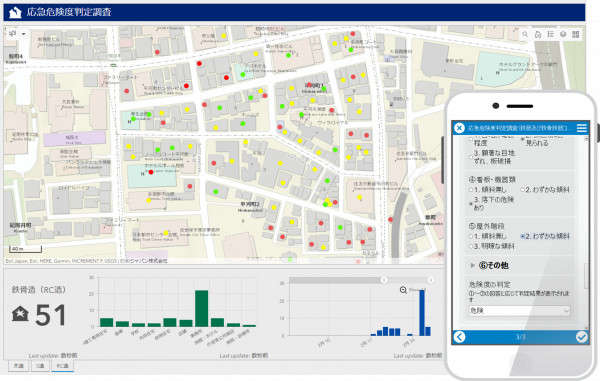

応急危険度判定調査は、地震災害等において、余震等による建築物の倒壊や落下物等による二次災害を防ぐため、発災直後に被災した自治体が主体となり行われる建築物の危険度の判定調査です。この調査は市町村から派遣される応急危険度判定士によって実施され、調査結果は3段階(危険、要注意、調査済)で判定されます。この調査は、建築物の利用者、周辺住民および通行者などの安全確保において重要な役割を担っています。

→ 応急危険度判定支援ツール

→ 被災建築物応急危険度判定ソリューション