危機管理でのストーリー マップの活用

想定される危機・災害リスクを地理的に把握する

危機管理対策は、国・自治体・企業などのあらゆる組織が持続的に活動するために必要不可欠な課題です。組織は、想定されるリスクの把握とそれに対する行動をシナリオとして事前に計画しておくことで、有事の際の行動を具体化できるとともに、組織と構成員が状況に応じた行動を起こせるよう準備することができます。

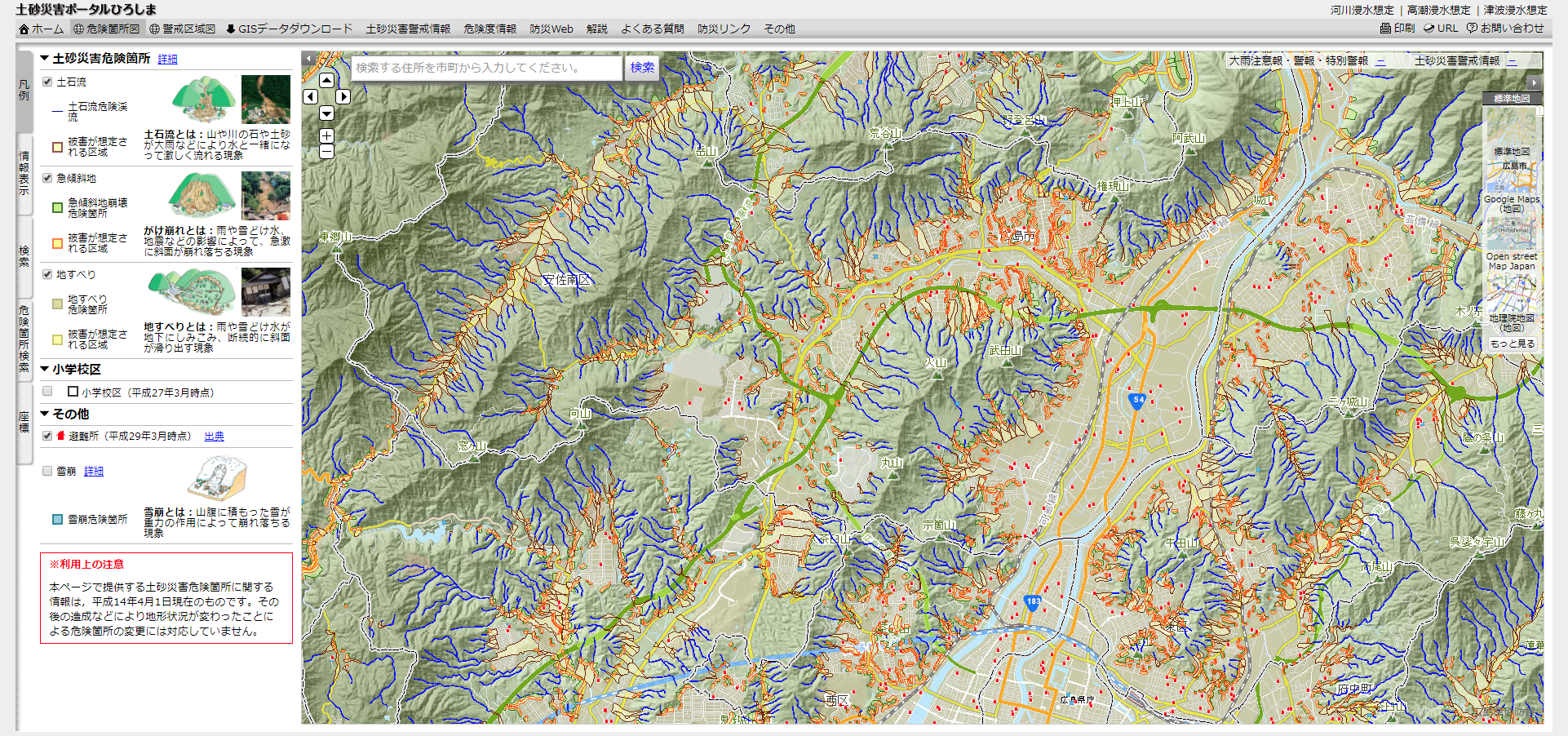

行政機関から公開されているさまざまなハザードマップには社会インフラやリスク情報が地図上に集約されており、過去の被災経験や周辺に存在するリスク情報を把握することができます。

土砂災害ポータルひろしま(広島県土木局 砂防課)

土砂災害ポータルひろしま(広島県土木局 砂防課)

しかしながら現実の災害はシナリオ通りに発生するわけではありません。未知の事態に備えるために、シナリオとリスク情報および関連する参考情報を統合し Web マップとして共有することで、リスクに対するイメージが想起しやすくなります。このような地理的な状況の理解を円滑に進めるには、ストーリー マップが最適です。

ストーリー マップによる災害シナリオの可視化

ストーリー マップは、テキストにより表現されるストーリーと動的マップ(拡大、縮小、移動や、詳細情報ポップアップが可能なマップ)を連動させ、時系列や地理的に変化する事象を数値とマップを交えてわかりやすくビジュアルに伝えます。以下は、危機管理におけるストーリー マップの利用事例です。

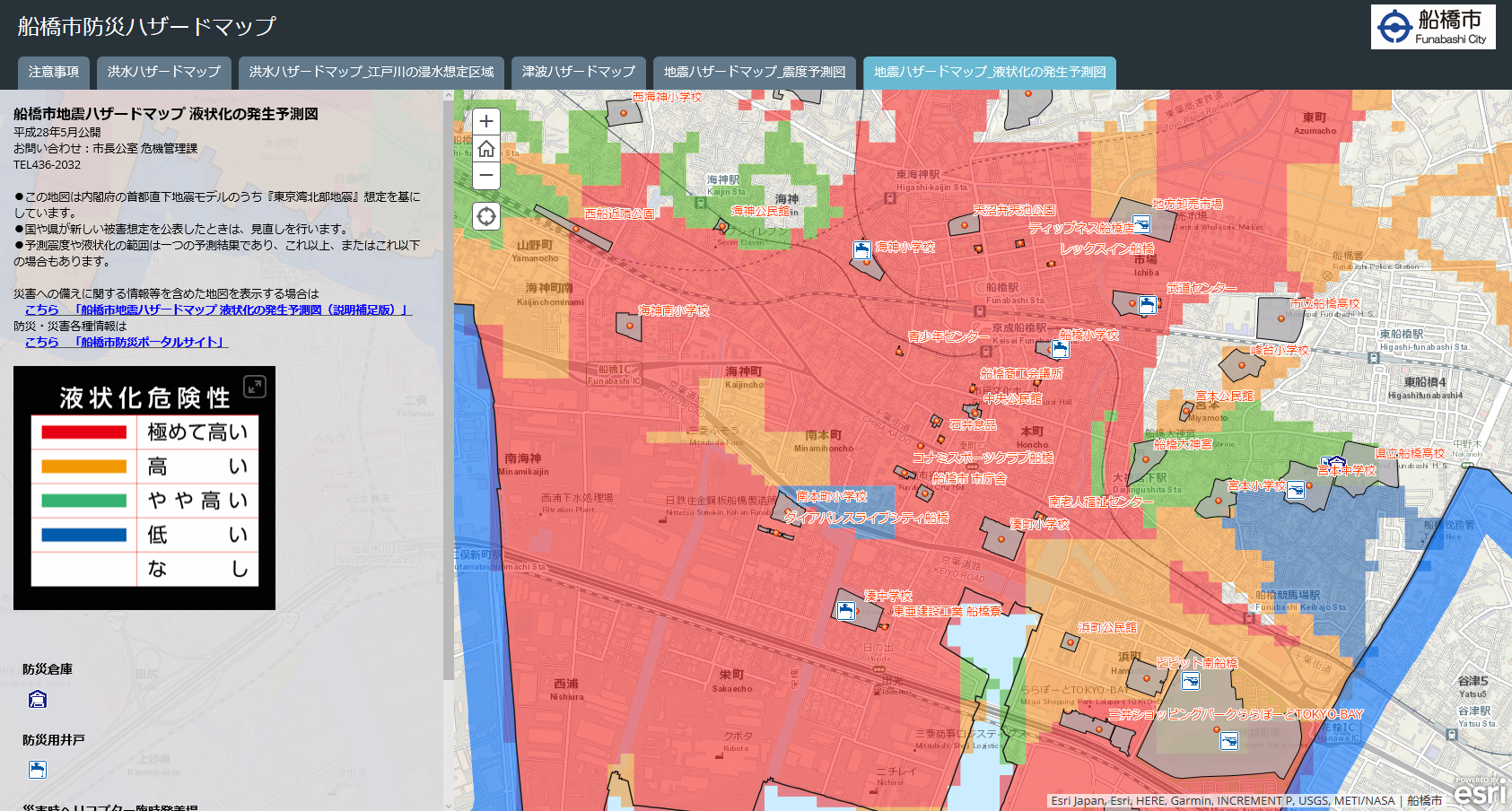

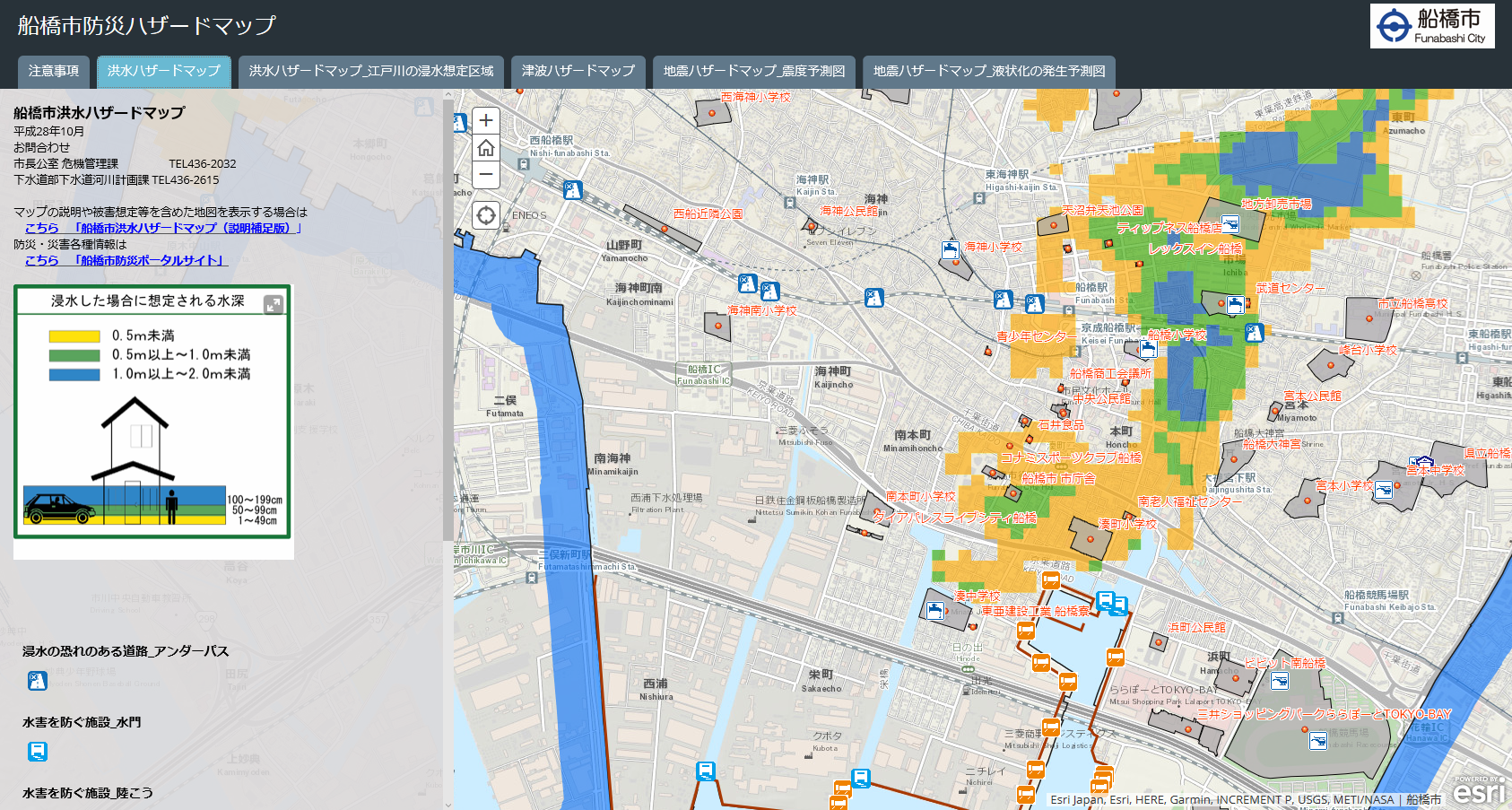

①自治体ハザードマップ

ストーリー マップ シリーズを使用して作成された船橋市のハザードマップです。国や県が公開する被害想定情報等に基づき、予想される被害の解説とマップを組み合わせ、災害種別ごとにタブ形式で表示できるように構成されています。洪水による浸水想定域や地震による想定震度分布、液状化などの予測情報がマップとともに共有されており、一つの Web サイトでその地域のリスクを把握することができます。

- 地震ハザードマップ(液状化の発生予測図)

- 地震ハザードマップ(液状化の発生予測図)

事例:船橋市防災ハザードマップ(船橋市)

事例:船橋市防災ハザードマップ(船橋市)

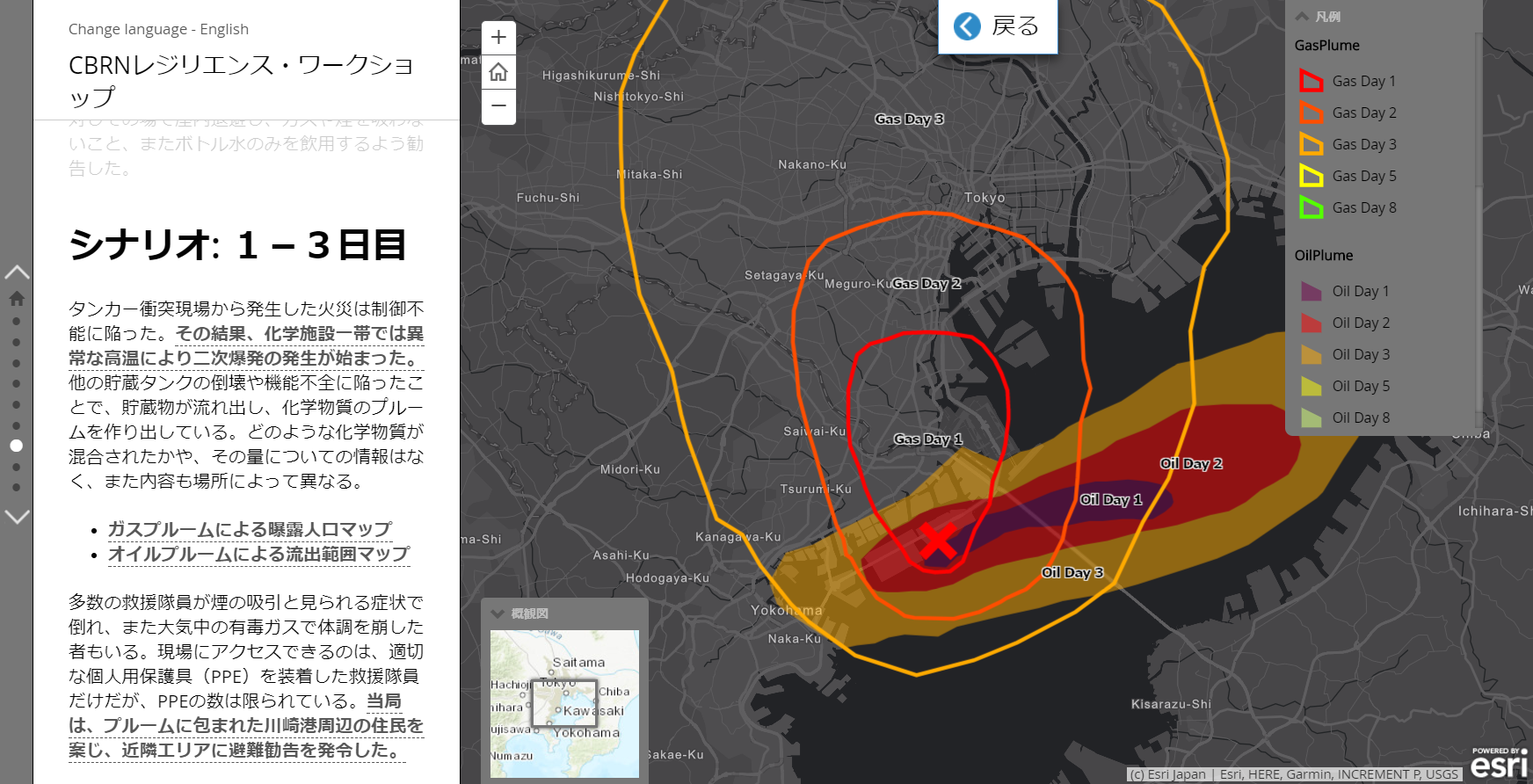

②危機管理対策シナリオ

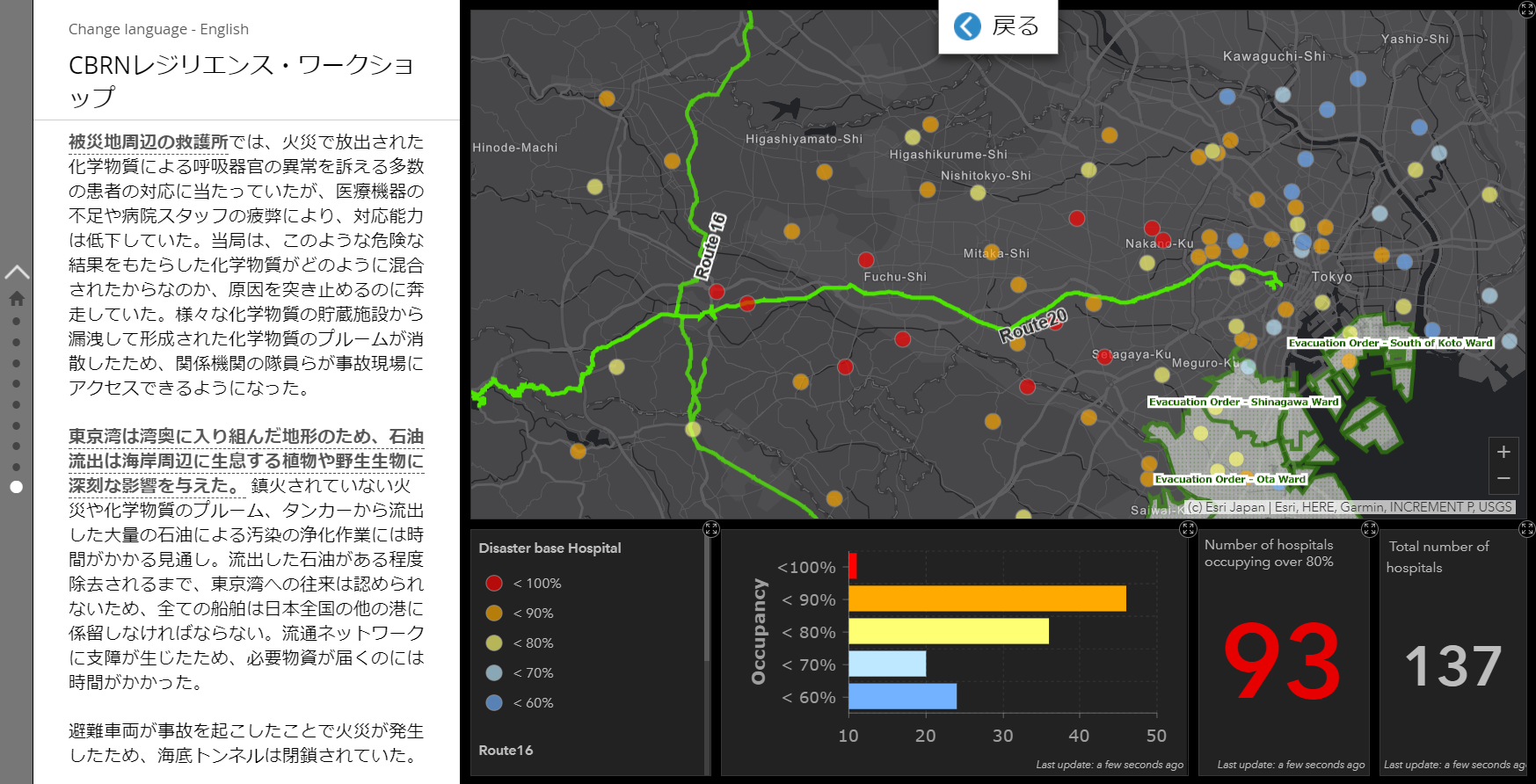

川崎港を舞台にしたタンカー衝突事故を発端とする東京湾全域と首都圏に及ぶ架空の災害シナリオをストーリー マップ ジャーナルで表現しています。平時の東京近郊の姿を地理的に説明し、発災後に時間とともに変化する状況を順次マップと数値情報を組み合わせて説明しています。ストーリー マップ ジャーナルは、説明とマップやメディア等を組み合わせて読み物のような形式で構成することができ、防災訓練のような既定のシナリオに基づく情報共有に便利です。

- 災害シナリオと被害予想マップ

- 医療施設の稼働状況(マップの地点および数値情報は架空の値です)

事例:CBRN レジリエンスワークショップ ストーリー マップ※このストーリー マップは、2017 年 10 月に開催された危機管理イベントで実際に活用されたものです。

事例:CBRN レジリエンスワークショップ ストーリー マップ※このストーリー マップは、2017 年 10 月に開催された危機管理イベントで実際に活用されたものです。

ストーリー マップにより災害シナリオがダイナミックなマップとして共有されることで、多くの市民や組織が共通のリスクを把握することができ、社会全体としての防災力の向上が期待されます。