廃棄物収集運搬の最適化に向け、ガス化改質施設・中継輸送施設の適地選定

埼玉県環境科学国際センター

埼玉県、神奈川県における産業廃棄物の収集運搬距離をNetwork Analystにより計算し、総輸送距離が最小となる施設位置を解析

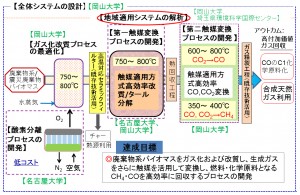

- ガス化/多段触媒変換プロセスの地域適用システムの最適設計

課題

- 廃棄物発生マップの作成

- 施設の適地選定手法の構築

導入効果

概要

センター外観

都道府県や政令指定都市等には、主として行政上必要な環境汚染や環境影響を調べるための地方環境研究所(地環研)がある。埼玉県環境科学国際センターは、その地環研の1つであり、埼玉県の研究機関である。同センターの資源循環・廃棄物担当では、低炭素社会、資源循環型社会の実現を目指して、地域の特性に応じた資源循環システムの構築に向けた研究を進めている。その中で、廃棄物の収集運搬システムの効率化は不可欠であることから、GISを用いた廃棄物収集運搬の最適化に関する研究を行った。

背景

「地域エネルギー供給のための廃棄物系バイオマスのガス化/多段触媒変換プロセスの開発」に関する研究(研究代表者:岡山大学 川本克也教授)が、環境省環境研究総合推進費補助金を受け、平成24年度より3 年間のプロジェクトとして開始された(図1)。プロジェクトのスコープの1つとして、ガス化/多段触媒変換プロセスの地域適用システムの最適設計が設定され、収集運搬システムを最適化するために、GISを用いた廃棄物の発生量分布の推計とその結果に基づいてガス化改質施設の最適地を探索する方法について検討を行った。

ArcGIS採用の理由

ガス化改質施設の適地選定に関する研究において、ArcGISのエクステンション製品であるNetwork Analystを使用することで、廃棄物の排出場所から施設までの収集車両の総輸送距離を最小にする位置を簡便に求めることができるため、ArcGISを導入した。

研究方法

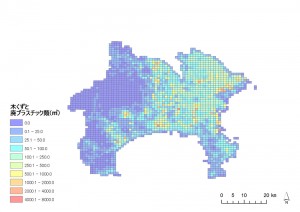

埼玉県及び神奈川県を対象地域として事例研究を行った。それぞれの地域の1kmメッシュ単位の廃棄物発生分布を推計し、Network Analystのロケーション-アロケーション機能により、排出場所と仮定した各メッシュ中心から施設までの総輸送距離を解析し、最小となる地点を最適地とした。対象廃棄物は、神奈川県では木くず類及び廃プラスチック類とし、埼玉県では、木くず類のみとした。

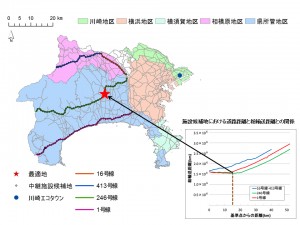

中継輸送施設の適地選定方法(事例:神奈川県)

排出場所から中継輸送施設を経由し、ガス化改質施設を設置した川崎エコタウンまで収集運搬するケースを想定した。まず、平成22年度に実施された神奈川県産業廃棄物実態調査をベースとして、国土数値情報の土地利用3次メッシュ、工業統計メッシュデータを用いて按分し、1kmメッシュ単位の廃棄物発生分布を推計した(図2)。次に、Network Analystにより中継輸送施設の最適地の探索を行った。神奈川県の廃棄物発生分布の傾向を考慮し、川崎及び横浜地区は直接川崎エコタウンまで収集運搬し、それ以外の地区は中継輸送施設に一度集めた後、大型のトラックで川崎エコタウンへ運搬するものとした。中継輸送施設の候補地は、県内の16号線(413号線の一部含む)、246号線、1号線の国道3ルート沿いに1km間隔で設定した(図3)。

ガス化改質施設の適地選定方法(事例:埼玉県)

排出場所からガス化改質施設まで収集運搬するケースを想定した。まず、産業廃棄物管理票マニフェストから排出事業所のジオコーディングを行い、1kmメッシュ単位の廃棄物発生分布を推計した。次に、ガス化改質施設の最適地の探索を行った。県内の1kmメッシュの中心点すべてを施設の候補地と設定して、Network Analystにより排出場所から施設候補地までの総輸送距離を計算した。特に、施設設置場所や施設数の変化による総輸送距離の影響について検討を行った。なお、県内を4区域に分け、各区域50t/dのガス化改質施設を設置するケース、埼玉県を2区域に分け、各区域100t/dの施設を設置するケース、全域に200t/dの施設を一基設置するケースを設定した。

導入効果

Network Analystを使用することにより効率的な経路探索を行うことができた。成果は以下のとおりである。

神奈川県

中継輸送施設の最適地は、候補とした246号線上の東から15km地点であることが明らかになった(図3)。また、その際の総輸送距離を算出することができた。

埼玉県

それぞれのケースにおけるガス化改質施設の最適地を算出した。特に県内を4区域に分けたケースでは、比較対象とした既存の焼却施設の総輸送距離は946,563kmあったが、本手法で決定した最適地では750,772kmと大幅に短縮できることが分かった。また、施設数と総輸送距離の関係を求めることができた。

今後の展望

今回、具体的な対象地域として埼玉県及び神奈川県を設定して事例研究を行った。今後、本手法を他地域で適用することができるように、廃棄物発生分布の地域特性についての一般的な知見の導出を行っていく。また、本研究結果が、現実の収集運搬システムに反映されていくために、既存の収集運搬データを収集・解析し、よりリアリティのある収集運搬モデルの構築を行っていく。

プロフィール

資源循環・廃棄物担当 研究員

鈴木 和将 氏

関連業種

関連製品

資料

掲載日

- 2016年3月18日