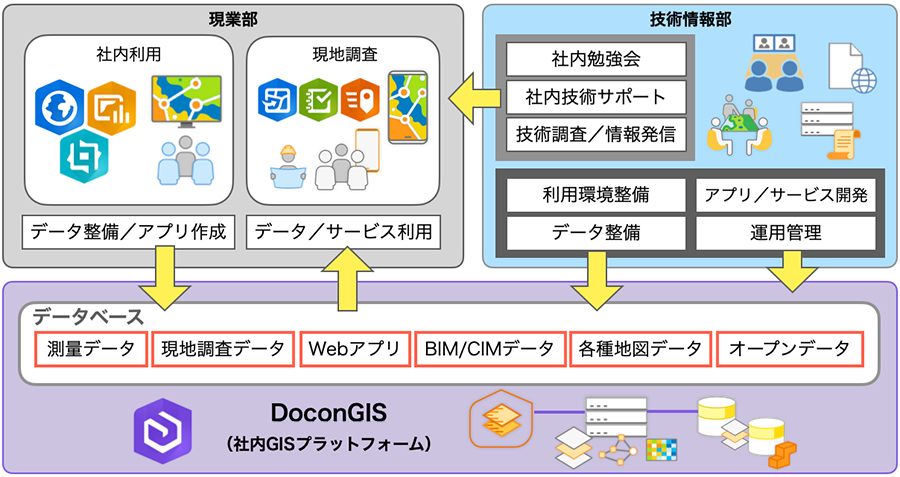

北海道 No.1 の総合建設コンサルタントが実現する社内 GIS プラットフォーム

株式会社ドーコン

誰もが簡単に GIS を活用できる環境の構築を目指して

ArcGIS を基盤とした GIS プラットフォームの特徴

- 包括契約によりほぼ全社員が GIS を使える環境を整備

- 便利なツールやデータを全社で共有

- ライセンスの利用状況に左右されない GIS 環境の整備

- 有用なデータの横断的な共有

課題

- 業務に集中できる環境の実現

- 網羅的でアクセスしやすいデータベースの構築による業務の効率化・高品質化

- 部署を跨いだ「総合力」の強化

導入効果

概要

株式会社ドーコンは札幌市に本社を構える北海道内最大手の総合建設コンサルタント会社で、国や自治体からの受託業務等を通して日本国内の社会基盤の整備に広く携わっている。

2010 年(平成 22 年)1 月発行の ArcGIS 事例集 Vol.6 では元々各部署で管理していたライセンスを全社での統合運用に変え、社内での普及啓発や人材育成の取り組みを推進することで GIS を扱える人材の増加に繋がったと紹介した。そうした活動が実を結び、GIS 利用者が年々増加していったため、2017 年(平成 29 年)度から包括契約(Enterprise Agreement 以下、EA)の導入に踏み切り、ほぼすべての社員が ArcGIS を使用できる環境となった。

EA 導入の経緯

EA 導入前は、ArcGIS を利用する業務が重なり、利用希望者が多くなると、契約ライセンス数では不足する状況が発生していた。その際、ユーザーへ個別に連絡を取り作業時間を調整するなどの対応を行っていたが、必要な時にいつでも使える GIS 利用環境の整備が課題となっていた。

また、データ利活用の面では以下のような課題があった。

- 便利なオープンデータが数多くあるが知られずに使われていない

- 同じデータを各部署が別々に取得・変換・管理している

これらの課題から、業務に必要なライセンスを確保するため EA を導入し、社内 GIS プラットフォーム「DoconGIS」を構築するに至った。

運用面の取り組み

「DoconGIS」の運用管理や普及啓発を行う技術情報部では、「GIS を誰もがハードルなく使いこなせるようにしたい」という想いがある。その実現に向けて ① データベース化 ② 社内技術サポート ③ 社内勉強会などに特に力を入れてきた。

① のデータベース化においては細かいルールを設定せず、必要と思われるオープンデータ等があれば都度登録して共有できるようにしている。近年は Web API で提供されているデータも「DoconGIS」上に簡単に取り込める環境の整備に取り組んでいる。ユーザーが意識しなくても入口ひとつでさまざまなデータにアクセスできる環境の構築が一つの目標である。

② 社内技術サポートについては、現業部からの年間約 100 件の質問や要望に技術情報部が社内のヘルプデスクとして対応にあたっている。技術情報部がすぐに解決できない問題も、同部が窓口になり ESRIジャパンのサポートへ問い合わせている。Esri 製品のサポート サービスを提供する Web サイト、My Esri には2020 年(令和 2 年)3 月から 2024 年(令和 6 年)10 月現在までの間に 300 ケース以上の問合せを登録している。同部が手厚くサポートすることで、現業部は主業務に集中できる体制となっている。

③ の社内勉強会も活発に行っている。技術情報部が主体となって勉強会や社内セミナーを開催しているほか、ESRIジャパンのオンサイトトレーニングも年 4 回程度、社内で開催している。初歩的な操作から高度な分析・解析機能まで幅広く体系的に学べる機会を設けることで、社内の GIS 技術力の底上げを図っている。

現在の活用状況と効果

各現業部では主に ArcGIS Pro を使用し、受託業務に応じてデータベースの構築や分析・解析、業務成果の作成などを行っている。また、「DoconGIS」を社内のGIS データ共有の場として利用するシーンも増えてきている。

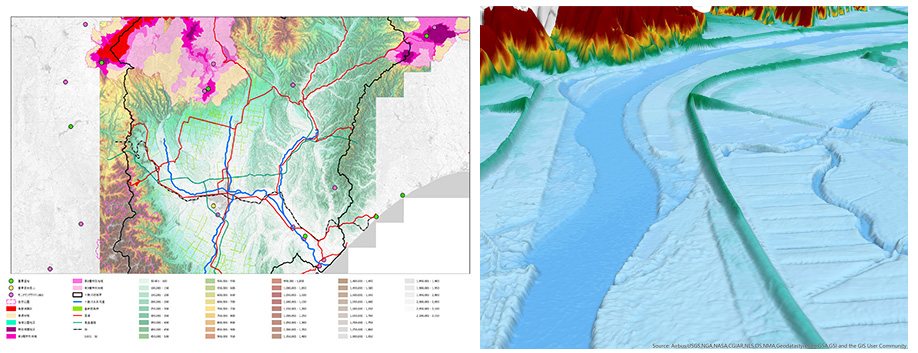

なかでも河川環境部では、河川区域だけでなく流域全体の環境情報を扱うため、複数の面的な情報の処理を得意とする GIS は業務に欠かせないツールである。そのひとつの取り組みとして、流域環境に関するさまざまな基礎データを「DoconGIS」に登録・共有している。その多くは国や自治体で公開しているオープンデータを基にしているが、中には明治期の文献の紙地図から位置合わせしてデータ化したものもある。データ化の労力は膨大であったが、業務ごとに一からデータを収集・整備する必要がなくなったため、中長期での業務効率化や高品質化に寄与している。

また、発注者や住民への説明にも GIS を用いている。GIS の利点は物事をわかりやすく伝えられることである。特に 3 次元の地形と重ねて各種情報を可視化することで説明に説得力を持たせることができている。

データの利活用は単一の部署内に留まらない。河川環境部を例に取れば、親和性の高い河川部や水工部はもちろんのこと、まちづくり分野を担当する総合計画部とも共有することがある。流域治水とまちづくりは切っても切れない関係にあり、各部署が相互に連携した上で会社として一貫した計画策定や設計が求められる。この連携が複数分野の技術者を抱える総合建設コンサルタントの強みでもあり、その情報共有を ArcGIS が下支えしている。

従来は閲覧や検索がメインだったライトユーザーも ArcGIS の高度な機能を活用し始めている。たとえば経理担当者が出張経費の計算で使用するなど、部署問わず利活用が広がっている。全社で 1 時間に 50 人以上が使用している状況もよくあり、「GIS を誰もがハードルなく使いこなせるようにしたい」という目標へ着実に近づいている。

こうした成果は一朝一夕では成し得ない。長い時間をかけて GIS を活用する意識を醸成し人材育成に力を入れてきたからこそ、確かな技術力として組織に強く根付いてきている。

今後の展望

ドーコンでは、今後も誰もが GIS を手軽に活用できる環境を整えていく。

直近では現地調査アプリの利用環境を整備しており、屋外でも地図データを容易に収集・活用できるようにしていくことは、現場作業の多い建設コンサルタントにとって重要な取り組みであると考えている。

また、ArcGIS 上での CAD 図面データの活用は既に進んでいるが、今後は BIM/CIM と ArcGIS の連携にも期待を寄せている。現在は効果的な連携手法の検証を進めている段階であるが、測量・調査・計画・設計の各業務分野、さらには協力会社や発注者などとの組織を超えた各種データの共有・利活用を進めていきたい。

共有している流域環境の基礎データ(左)および地形の起伏を強調した 3D マップ(右)

出典:

- 「重要湿地」(環境省)、「重要里地里山」(環境省)の情報をもとに加工して作成

https://www.env.go.jp/nature/important_wetland/index.html

https://www.env.go.jp/nature/satoyama/jyuuyousatoyama.html - モニタリングサイト 1000-北海道サイトリスト(環境省生物多様性センター)の情報をもとに加工して作成

https://www.biodic.go.jp/moni1000/site_list_hokkaido_map.html - 「国立公園(全国)」Shape データ(環境省生物多様性センター)を加工して作成

http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc-026.html?kind=nps - 国土数値情報(森林地域データ)(国土交通省)のデータを許諾のもと加工して作成

https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-A13-2015.html - 数値地図(国土基本情報)(国土地理院)の 5m メッシュ標高、道路中心線、軌道の中心線データを加工して作成

- 電子地形図 25000(国土地理院)を加工して作成

- Source: Airbus, USGS, NGA, NASA, CGIAR, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, GSA, GSI and the GIS User Community

- 数値地図(国土基本情報)(国土地理院)の 5m メッシュ標高データを加工して作成

プロフィール

河川環境部 技師長 小本 智幸 氏

技術情報部 副主幹 石井 陽 氏

主任 川崎 美紗子 氏

脇 僚吾 氏

関連業種

関連製品

資料

掲載日

- 2025年1月10日