職員主導で運用を続ける GIS が貢献する、行政事務と市民サービスの変革

長野県 岡谷市

ArcGIS 自治体サイトライセンス導入から 10 年、職員自ら構築・運用してきた岡谷市の持続可能な GIS 活用と成功の秘訣

- 職員主導でシステム・アプリの構築と運用を行い、業務効率化に貢献

- 庁内共有ポータルの構築により、組織内での GIS 利用を促進

- あらゆる業務分野での GIS 活用

- 職員のスキル向上と利用促進

- 現地調査業務を始めとした業務効率化

- マップや市民投稿型アプリの公開による市民サービスの向上

ArcGIS プラットフォームの特徴

課題

導入効果

概要

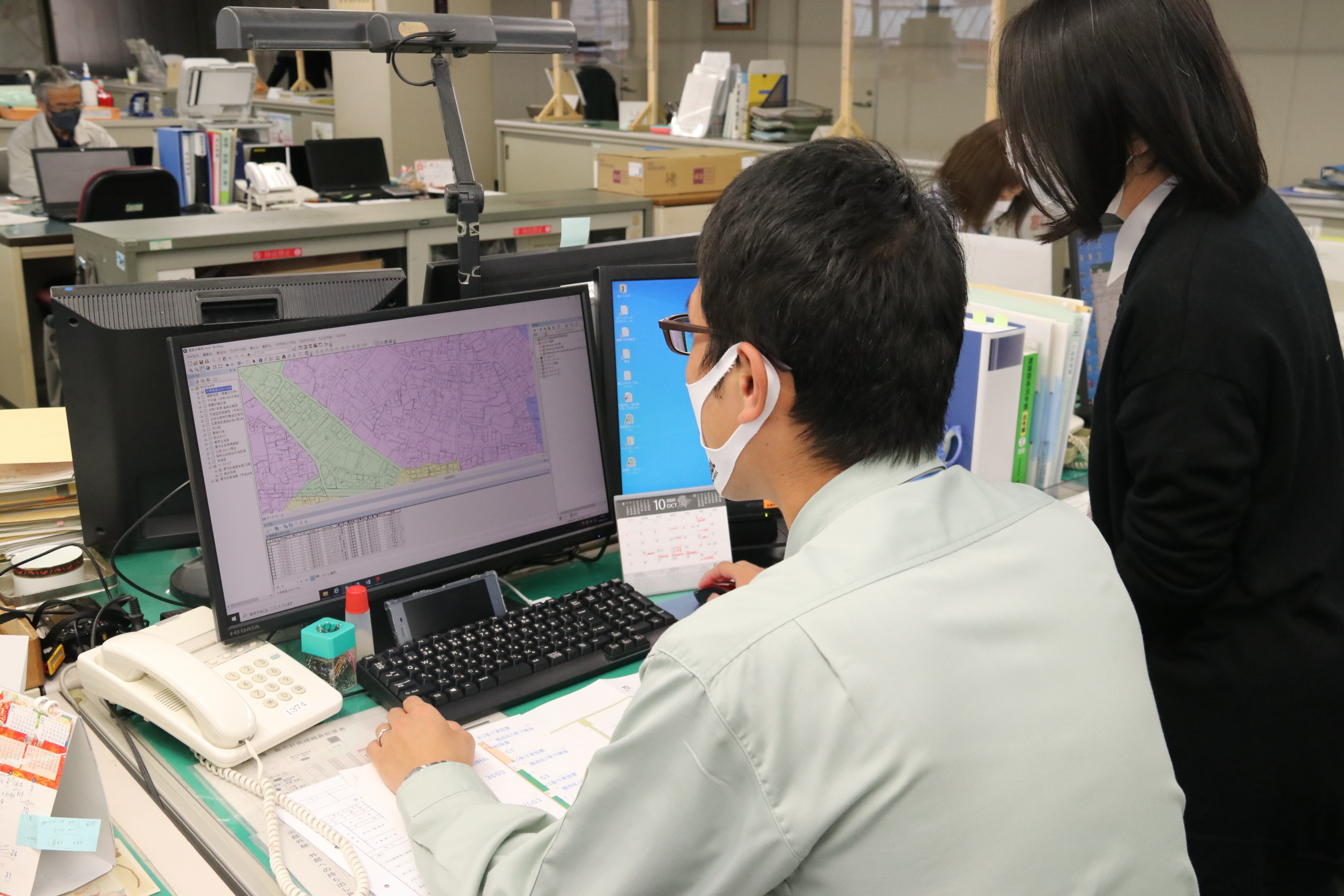

GIS を利用する職員

岡谷市は、長野県のほぼ中央に位置する。諏訪湖の西岸に面し、湖と四季を彩る山々に囲まれ、遠くには富士山、東には八ヶ岳連峰を望む風光明媚な都市である。明治から昭和初期にかけて「生糸のまちシルク岡谷」として日本の近代化に大きく貢献し、戦後は時計、カメラを中心とする精密機械工業が盛んになった。現在は、精密加工技術をさらに進化させ、これまでの自動車や省力化機械はもとより、医療・ヘルスケア、航空・宇宙など次世代産業に関わる分野においても、その「超精密加工技術」は高い評価を受け「次世代を創造するものづくりのまち」として発展を続けている。

岡谷市は、2011 年(平成 23 年)に ArcGIS 自治体サイトライセンスを導入した。統合型 GIS を活用し、行政事務に GIS を取り入れることで、位置情報を持ったデータを総合的に管理・加工し、高度な分析や迅速な行政サービスを促進するとともに、庁内の各部署間で横断的にデータを共有、利用することで行政コストの削減と効率化を目指している。庁内での利用拡大と業務効率化、市民サービスの向上のため、組織・人材教育・システム面で ArcGIS をフル活用する体制を職員主導で構築してきた。現在、GIS の活用範囲は大きく広がり、市民サービスの向上にも貢献している。

ArcGIS 活用の経緯

2011 年に ArcGIS 自治体サイトライセンスを導入する以前、庁内には複数の業務特化型 GIS が導入されていたが、導入目的・時期もバラバラで活用しきれていない状況だった。2006 年(平成 18 年)に発生した豪雨災害を契機に、紙ベースの地図からの脱却を目指し、建設水道部で ArcGIS の導入が決定した。ArcGIS の汎用性の高さと、職員自身でシステム構築・運用が可能であることが決め手となった。建設水道部での運用が成果を上げると、他部署でも要望が寄せられるようになり、庁内での利用が拡大してきた。ArcGIS 自治体サイトライセンスの導入以降、GIS データの整備と人材教育に取り組み、組織の垣根を越えた GIS 活用を実践してきた。

課題解決手法と効果

持続可能な GIS 活用の仕組み

導入からおよそ 10 年を経て、GIS の利用は市民生活課や環境課、農林水産課、防災や選挙など様々な部署・分野に広がっている。GIS の運用を取り巻く体制も大きく変わってきた。当初建設水道部の有志メンバーを中心に構成され組織横断的に拡大した「GIS 研究会」は、新たに「GIS 整備室(のちに秘書広報課に統合)」として組織化され、GIS 利活用、運用ルールの策定、データ整備や人材育成を推進してきた。

人材育成には庁内から選出した職員による専門部会を立ち上げ、職員のスキルに応じて研修を年数回実施している。技術的な講習だけでなく、利用事例の共有や、どの業務に活用できそうかアイデアを募る場ともなっている。部署単位で研修を開催する機会も増えており、より業務内容に即した形で質の高い研修が実施できている。

システム面では、まず 2016 年(平成 28 年)、職員が使う端末の入れ替えを機に、全端末にデスクトップ GIS が導入された。当初はクライアントサーバー型のシステム構成としていたが、職員の各端末から直接データを閲覧するため起動に時間がかかることや、共有されているデータも有用なデータの種類が少ないなど課題があった。そこで 2018 年(平成 30 年)、ArcGIS Enterprise を活用した庁内共有ポータルサイトの運用を開始。共有するデータも 28 種類に増え、Web ブラウザーから簡単に閲覧できるようになった。 こうしてすべての職員が必要なデータを閲覧し、GIS を活用する環境が整備された。

組織体制・人材育成・利用環境が整ったことで庁内横断的な統合型 GIS の活用が増えた。秘書広報課に寄せられるアイデアや相談も増えているという。「GIS の利用はかなり根付いてきている」と小松氏は語る。

秘書広報課に相談が寄せられると、GIS 専門員(説田氏)が担当部署を支援しながらアプリの構築を行う。構築後は「岡谷市統合型 GIS 整備活用基本方針」に基づき担当部署が主導で運用する。こうした運用の枠組みを整備することで、各部署のスキル向上を図り、さらなる活用に繋げていくことができると小松氏は考える。導入当初から変わらないのは「職員自身の手で構築も運用も行う」ということ。一般的には外部委託する GIS の専門的な業務も自分たちでやる。「職員から提案があった業務や効率化ができると思ったことを自分たちで実現できる。様々な分野に挑戦していける」と小松氏は語る。

様々なニーズに応え、多種多様な業務で活用が進む背景には ArcGIS の汎用性の高さも表れている。説田氏も「各職場のニーズに柔軟に対応できる」と魅力を感じている。課題解決の手段として益々の活用が期待される。

現地調査業務での活用と市民投稿型アプリの公開

ここ数年で業務改善の効果が高く活用が進んでいるのが現地調査アプリである。4 年ほど前、農地利用に関する現地調査業務の担当課職員から調査時の負担軽減への要望を受け、運用を開始した。従来は住宅地図など紙媒体の資料を携行しなければならなかったが、現在はタブレット端末ひとつで済む。その後、防災訓練や選挙ポスターの位置確認、防犯灯の LED 電球交換業務、空き家調査など、利用される分野も広がってきた。

そのような流れを受け、調査フォームを公開し市民からの通報を受け付ける投稿型アプリも運用が開始された。2017 年(平成 29 年)に公開された「鳥獣目撃情報投稿アプリ」は、リアルタイムに目撃情報を投稿・閲覧できる鳥獣被害対策の先進的事例として新聞等にも取り上げられた。

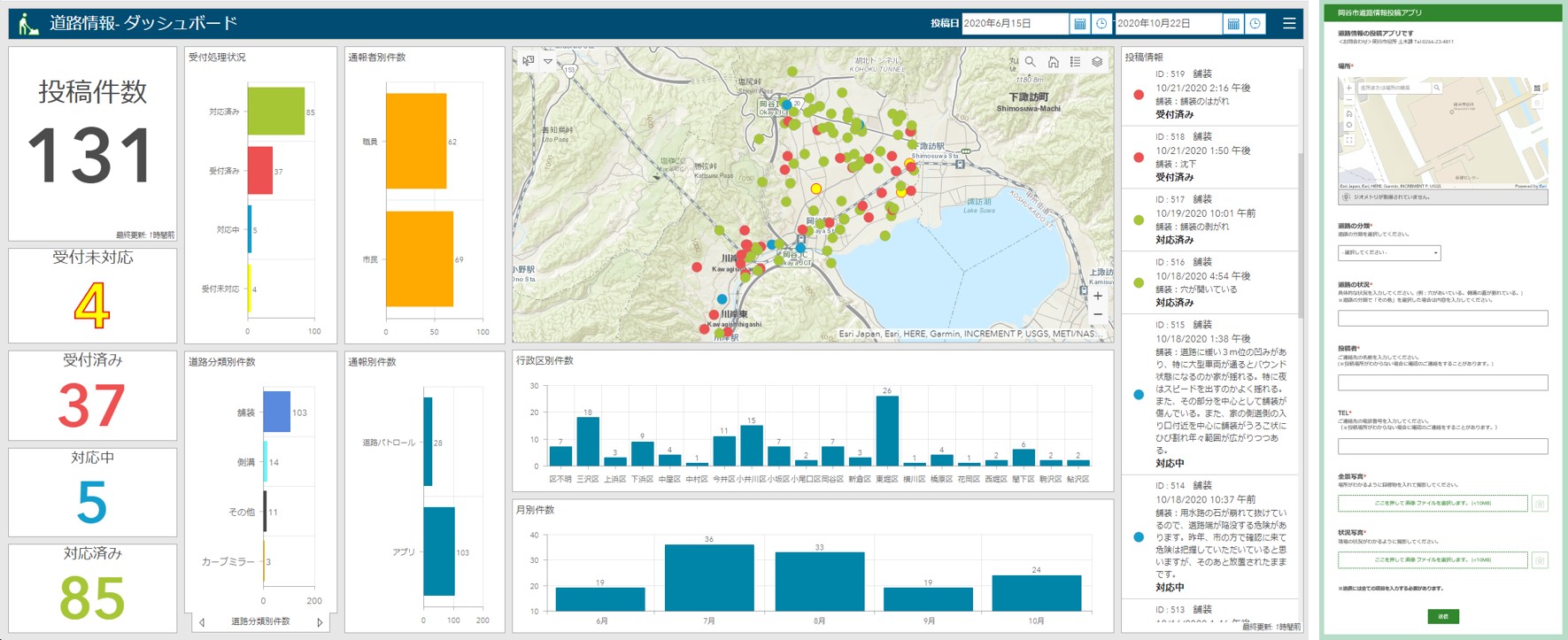

2020 年度(令和 2 年度)に公開がスタートした「道路情報投稿アプリ」では、電話や陳情として受け付けてきた道路・水路等の損傷箇所情報を、誰でも投稿できるようになった。情報収集手段にこのアプリが加わったことで、業務効率化や対応スピードの向上に繋がっている。市民からも毎日投稿が寄せられるなど、反響は大きい。

道路情報投稿アプリのダッシュボード(左)と投稿フォーム(右)

今後の展望

課題はまだ残る。まだすべての分野で GIS が活用できているとは言えない。例えば、観光分野での活用はまだこれからだ。岡谷市観光協会と協働し、今年度「おかや観光ナ ビゲーション」が公開された。「くらしマップおかや」と連携し観光をテーマにしたストーリーマップが掲載されている。「くらしマップおかや」では、桜や紅葉が美しいスポットを投稿・閲覧できるアプリも公開しており、市民の反応も良いという。

また、職員主導の GIS 活用は、職員の一定以上のスキルを必要とする。職員全体のスキルの底上げだけでなく、定期的な異動による引き継ぎ、GIS 専門員の後継に課題を残す。

小松氏は「GIS によって業務効率化が図れる分野は、まだいくらでもある」という。職員への周知や活用方法の提案、人材育成など、これからも継続して活動していく。「全庁での GIS 活用が日常的になり、膨大なデータを蓄積してきた。進化する ArcGIS を活用し既存業務の見直しと効率化を図るとともに、市民へ直結するサービス提供へと繋げていきたい」と、今後の展望を語った。

プロフィール

秘書広報課 情報推進担当

右から

主幹 小松 茂 氏

GIS専門員 説田 紀子 氏

主査 今井 真志 氏

関連業種

関連製品

資料

掲載日

- 2021年1月6日