ArcGIS が可能にした世帯位置情報と Microsoft Office との連携

福岡県 香春町

ArcGIS の他自治体との共同利用によるノウハウの共有と行政課題の解決

- 住民の世帯位置情報の整備と部署横断的な利活用

- Microsoft Office との連動による統合型 GIS の課題解決

- 世帯位置情報の整備

- 要配慮者情報の登録作業負担

- 世帯位置情報更新業務の効率化

- 大量の台帳情報を簡単に GIS の属性として付加できるようになった

ArcGIS プラットフォームの特徴

課題

導入効果

概要

福岡県北東部に位置する香春町(かわらまち)は古くは風土記や万葉集、大宰府管内誌、さらには小倉日記や炭坑節、そして青春の門など、歴史や文学、紀行等に多く登場している。また、香春の地は大宰府と奈良を結ぶ”大宰府官道”「田河道」の時代より変わらず、現在も国道 201 号線と 322 号線のクロスする交通の要となる土地である。

※電算ご担当者作成の「香春町の紹介」ストーリーマップが

ご覧いただけます。

香春町では 2013 年(平成 25 年)度から ArcGIS の導入を始め、これまではアナログで管理してきた台帳情報の電子化(GIS 管理)を進めてきた。さらなる GIS の利活用を進める中で、住民の世帯位置情報を正確に把握することで効果的な政策支援ツールとして利用できるだろうと考えた。

まずは直近の課題である災害時要配慮者の適正な支援政策作成の為に利用することとなった。

ArcGIS 導入の経緯

香春町は KRIPP(北九州地域電子自治体推進協議会)に参画しており、その中でも共同利用 GIS の立ち上げを計画していた北九州市をはじめとする自治体グループに参画することになった。

その際、KRIPP は共同利用 GIS ツールとして ArcGIS の採用を決定し、ライセンス数を気にせず定額で自由に使用できる「ArcGIS 自治体サイトライセンス」を採用した。

課題

香春町では、昨今の西日本で頻繁に発生している集中豪雨などによる災害時に要配慮者を支援するため、要配慮者の正確な世帯位置情報の把握が急務となっていた。

併せて、要配慮者として登録するためのアンケートの回答内容を GIS の属性情報として入力する必要があった。しかし、従来の台帳システムのような入力フォームを用意するには別途開発をする必要があった。また業務特化型の GIS を導入することも検討したが、担当職員の作業負担が軽減される代わりに大きなコストがかかると予想され、昨今の予算削減の流れの中では導入することは出来なかった。

課題解決手法

データ収集と整備

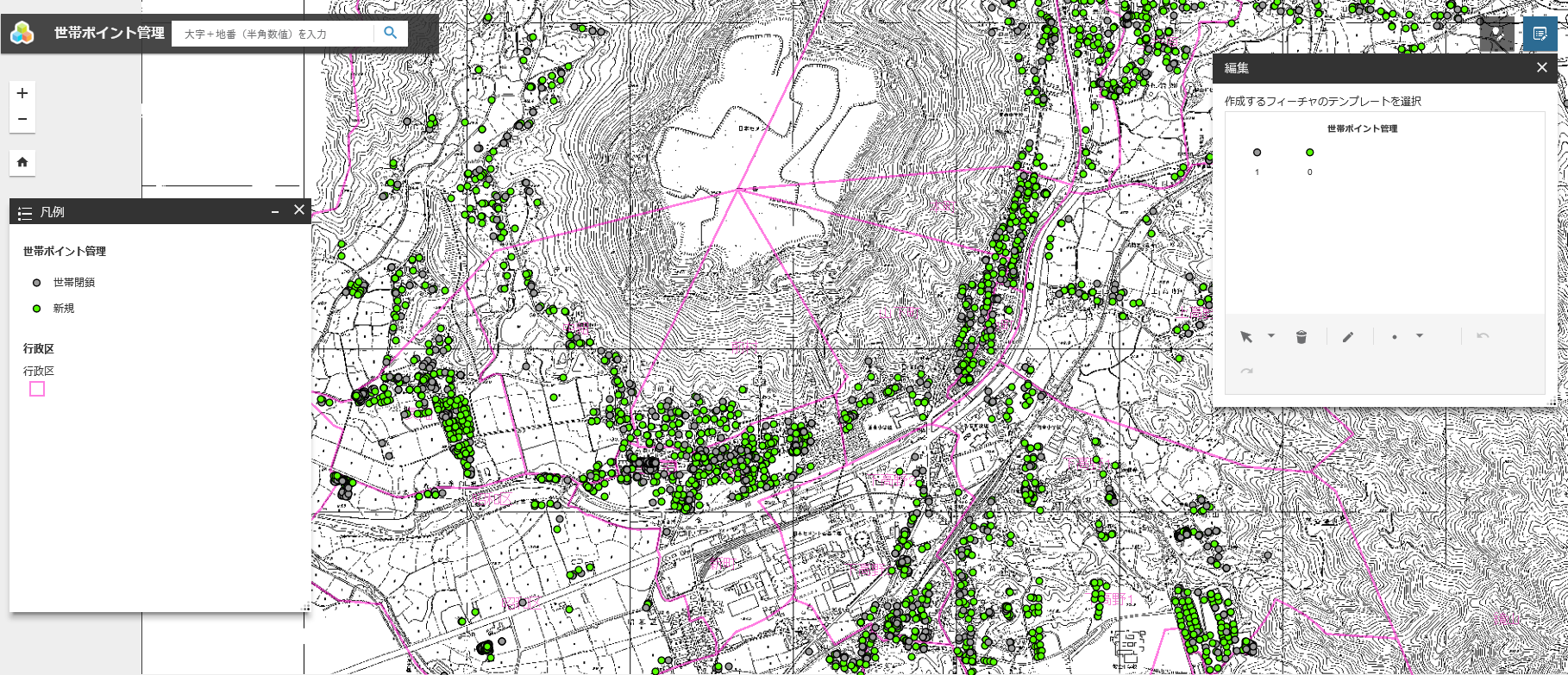

住民の世帯位置情報の整備について、KRIPP に加入している直方市がすでに住民基本台帳情報から世帯ポイント化し、最新の世帯位置情報を更新する仕組み(異動受付窓口用 GIS アプリ)を構築していた。そこで香春町でも直方市のノウハウを活かして世帯ポイント管理アプリを構築した。要配慮者支援政策での利用

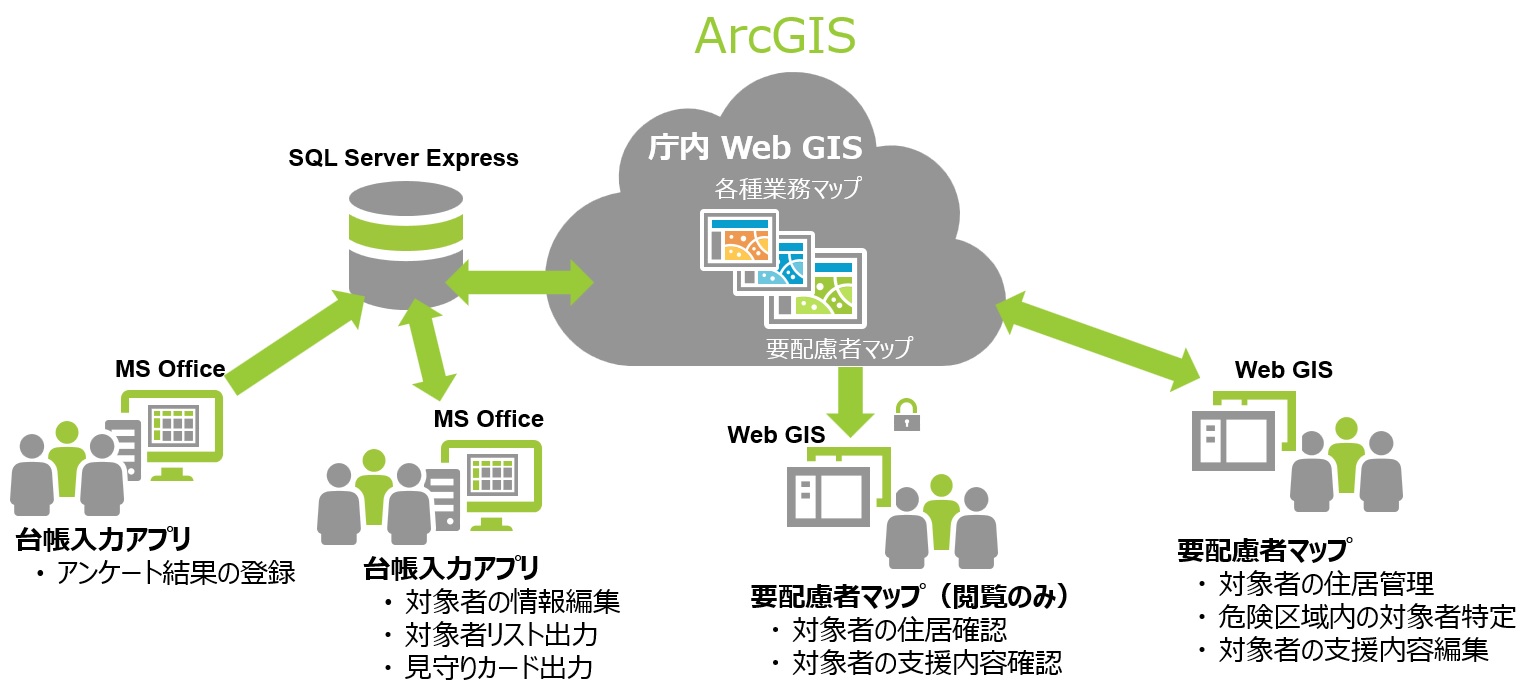

香春町では ArcGIS で統合型 GIS を構築しており、部署横断的に GIS データを利活用できる環境が整っている。そこで、前述の世帯ポイント管理アプリで整備されたデータを利用し、要配慮者の世帯位置情報とアンケート情報を結びつけることを考えた。大量のアンケート情報を入力する手間を解消するために着目したのが ArcGIS と Microsoft 製品の双方向の連携である。無償で使用できる Microsoft 社製のデータベース(SQL Server Express)を利用することで、ArcGIS と Microsoft Office を連動できることに着目した。担当職員が Microsoft Access で構築した台帳アプリで入力したデータと、世帯ポイント管理アプリを使い、世帯ポイントデータとアンケート情報を 1 対 1 の ID で紐付けることで、要配慮者を地図上にプロットし可視化した。

世帯ポイント管理アプリ

効果

世帯ポイント管理アプリの構築は直方市のノウハウを共有してもらうことで安価かつ短期間で行うことができた。また、住民の世帯位置情報が整備できたとともに、常時更新も可能になった。

さらに、要配慮者の「居住地」と「アンケート情報」を連携させる仕組みを構築したことで、原課の作業負担を大幅に減らすことができ、加えて災害時により的確な要配慮者への対応計画に活用できるようになった。

今後の展望

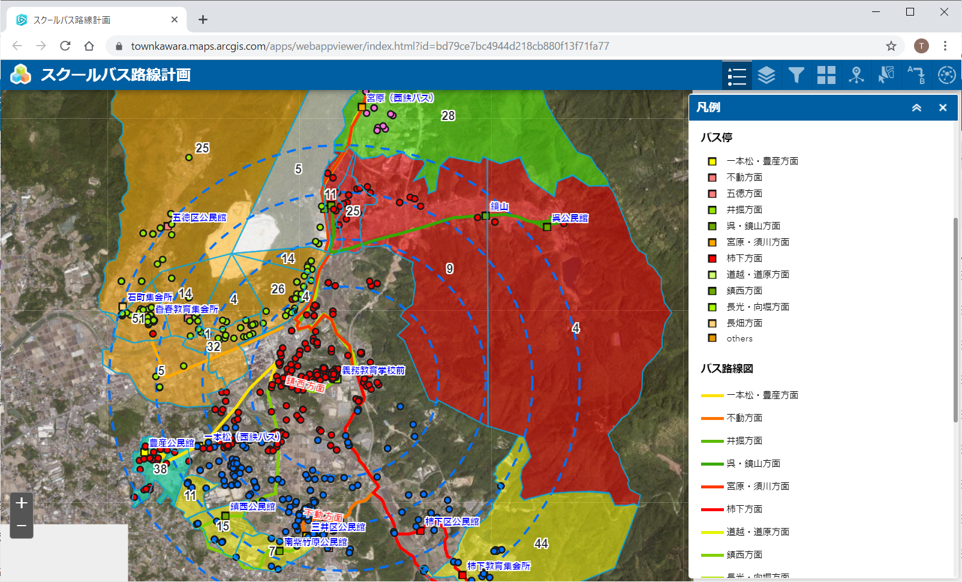

香春町では、他業務への GIS 活用を推進している。特に、2021 年(令和 3 年)4 月に中学校 2 校、小学校 4 校を統廃合した 1 校の義務教育学校が開校するが、それに伴うスクールバス(最大 12 台)のルート作成に活用している。まず、2021 年度に義務教育学校に通う小中学生がいる世帯や将来通うことになるであろう 0 歳児以上の子供がいる世帯のポイント、そして旧小中学校区などのデータを重ねた。GIS を使って空間的に分析することで、住民やスクールバスを運行する事業者との協議をスムーズに進めることが出来ているという。

スクールバス路線計画アプリ

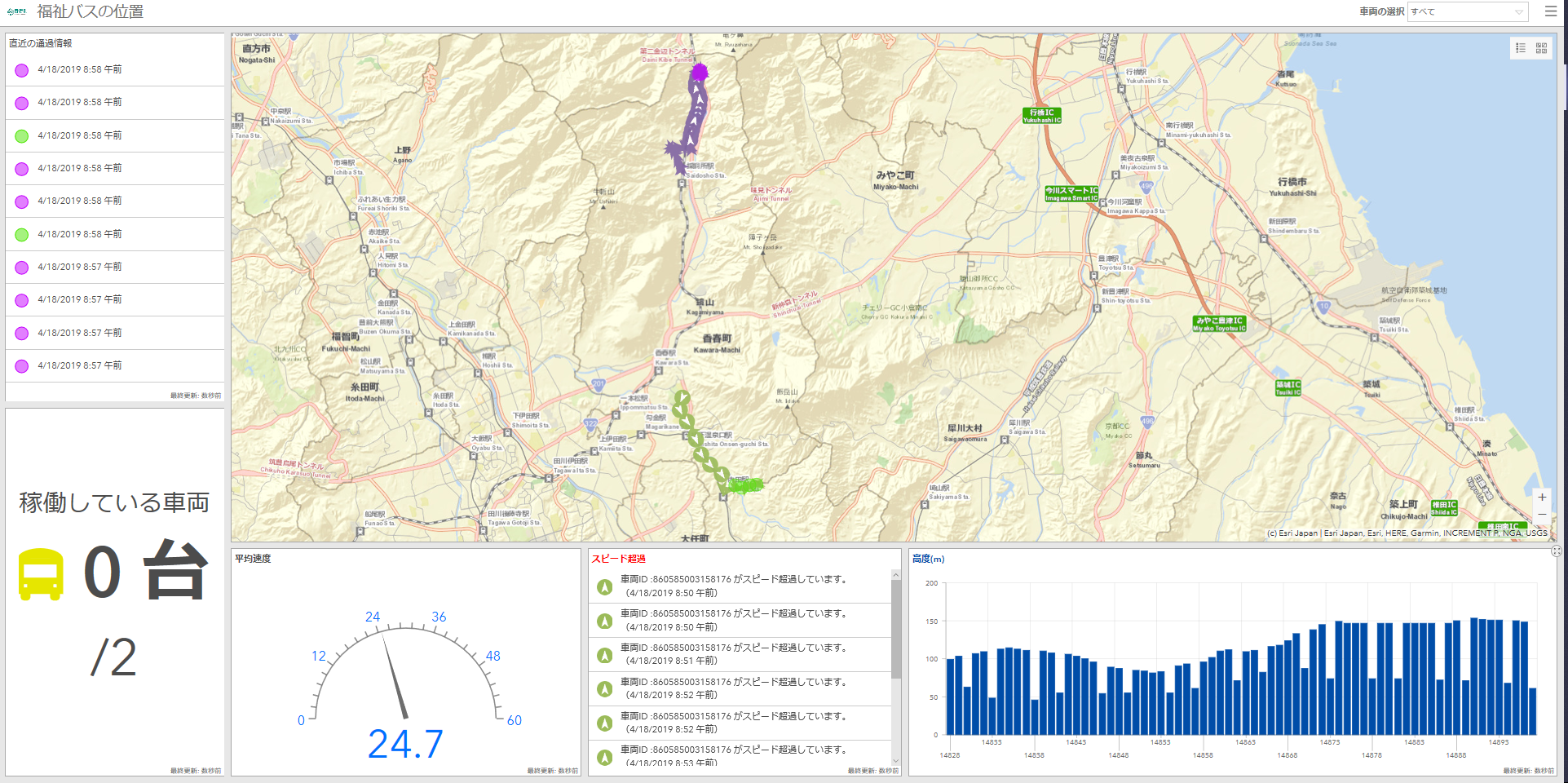

また、スクールバスの運行計画を受けて、2019 年にバスのリアルタイム動態把握の実証実験を行った。既に香春町で運行している福祉バスに SORACOM 社製の GPS デバイスを搭載し、ダッシュボード形式の Web アプリでリアルタイム監視を行った。将来的に町内を走る 12 台のスクールバスに搭載し、バスの位置をリアルタイムに取得し住民が閲覧できるアプリとして公開するサービスの展開をしたいと考えている。

さらに世帯位置情報は災害時の罹災証明書の発行などにも大いに役立つことが期待されているため、その実現方法を検討していく予定だ。

最後に、現在香春町は KRIPP の取り組みで 4 市 3 町(北九州市・行橋市・直方市・苅 田町・香春町・鞍手町・北海道室蘭市)と連携を図っているが、香春町が所属する田川地区での GIS 共同利用もできればより活用の幅が広がることが期待される。

プロフィール

総務課 電算係

係長 日隈 康介 氏(右)

松本 智樹 氏(左)

関連業種

関連製品

資料

掲載日

- 2020年1月7日