GIS 利用で災害に強い路網づくりを目指して新しい地形表示法「CS立体図」を開発

長野県林業総合センター

ピンポイントの危険地点を絞ることで現地踏査工程を効率化

- 災害に強い路網づくりのための危険地点予測

- 経験と専門性が必要な地形判読

課題

- CS立体図の開発で直感的な地形判読が可能

- 危険地点の予測により現地踏査や路網の線形計画の効率化を実現

導入効果

概要

長野県林業総合センターは塩尻市に拠点を置き、長野県の面積の 78 %に当たる約 107 万ヘクタールの森林・林業に関わる技術の開発や研究を行っている。育林部に所属する戸田氏は、森林立地環境の研究として山地災害の発生環境、災害に強い森林づくりに関する立地環境の解明に取り組んでいる。森林内での移動や運搬などに用いられる路網の計画において、これまでは等高線を含む地形図を見て、経験から危険地の判断を行ってきたが、個人の知見によるところが多く、人によって結果が異なることもあった。その危険地予測の課題に対して、GISを活用することで地形判読を容易にする図法を開発した。

背景

土石流などの森林災害は、被害が甚大であり、林業の様々な活動で利用される路網への影響も大きい。また、不用意な路網の開設は、それ自体が災害の発生源になる可能性がある。このため、林業を支える路網においては計画段階から活動の効率性だけではなく災害に対する安全性や耐久性の考慮が必要である。森林の災害は、地表上下の水の動きが起因となり、同じ場所で同じ現象が繰り返し発生していることから発生箇所を予測することができる。

災害に強い路網づくりには、このような危険地点を避けるルートを選ぶことが不可欠であるため、予め危険地点を予測する必要がある。危険地点の予測は専門家が地形図を見ながら経験を元に地形判読を行い予測してきたが、人によって結果が異なることもあったため、地形判読を容易にする新たな方法の開発の必要性があった。

導入手法

CS立体図とは

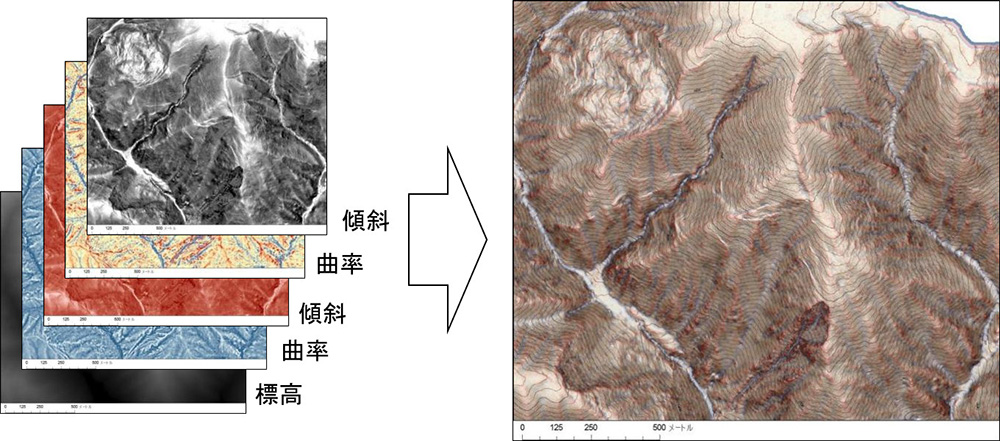

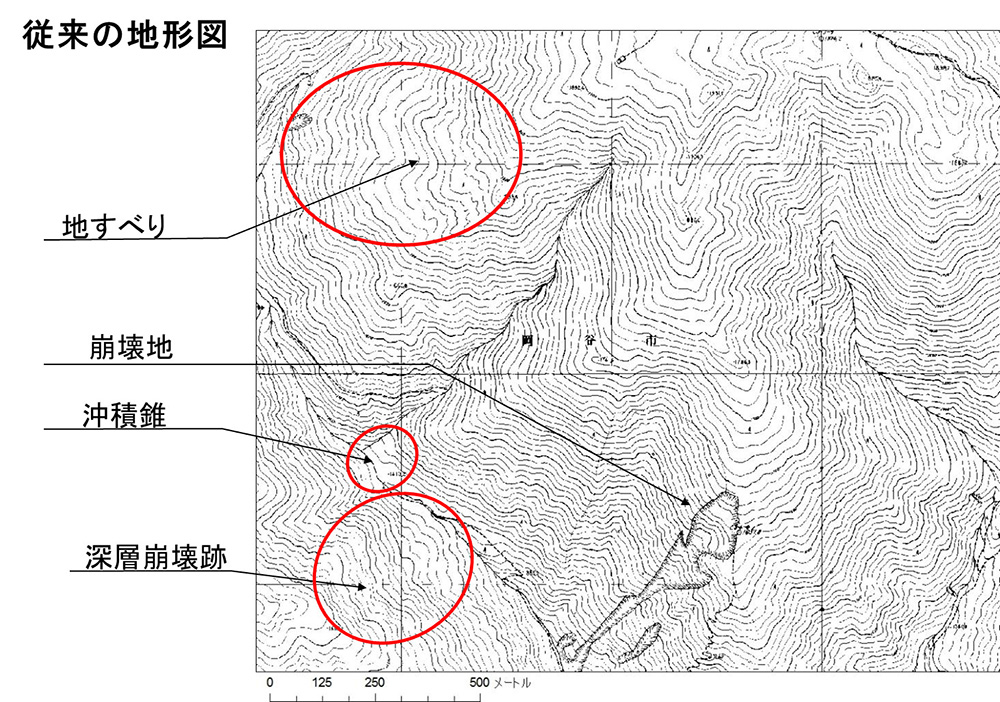

地形判読は等高線による地形図から標高、傾斜、曲率などの地形量を読み取り、担当者の頭の中で地形の立体像をイメージし、そこから地すべりや沖積錐等の危険箇所の推測をする。しかし、等高線で描かれた 2 次元の情報から 3 次元の立体像をイメージすることは、一般人や初心者には非常に難しい作業と言える。

そこで、この「標高」「傾斜」「曲率」の情報をGISソフト上でそれぞれ異なる色調で彩色し、重ねて透過処理することにより作製した図がCS立体図(曲率(Curvature)と傾斜(Slope)の頭文字)である。

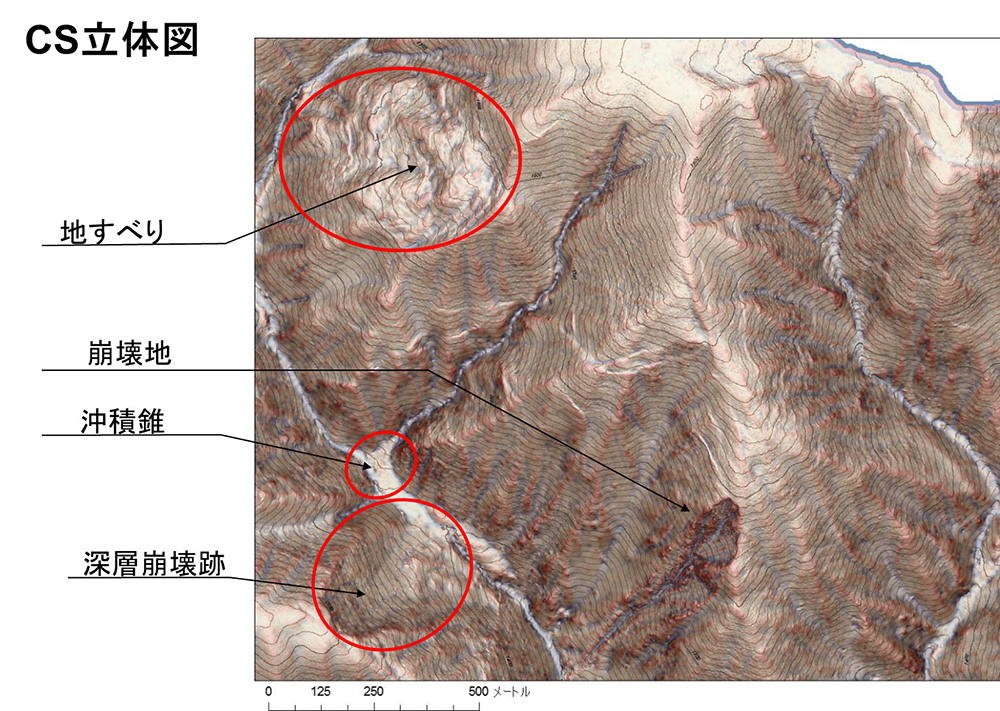

CS立体図で地形を見ることにより、地形を直感的に把握することができ、地すべり地形、崩壊地、深層崩壊跡地形、沖積錐などの危険地形の判読が容易になった。さらに3D表示が可能な GIS ソフト上でCS立体図を表示することで、危険地形をより実際に近い状況で捉えることが可能になる。

CS立体図の作製

CS立体図の作製には、ArcGIS for Desktopと空間解析のエクステンションであるSpatial Analystを使った。ArcGISにはCS立体図の作製に必要となる機能が整っていること、また森林分野で広く利用されていることから、CS立体図の効率的な作製にも利用促進をする上でも適していた。

CS立体図は、標高レイヤー(白:高、黒:低)、曲率レイヤー(白:凸、紺:凹)、傾斜レイヤー(茶:急、白:緩)、曲率レイヤー(赤:凸、青:凹)、傾斜レイヤー(黒:急、白:緩)を重ね、透過処理を行う。

CS立体図を簡単に作製するツール「CS Map Maker(試用版)」を共同研究者である 森林総合研究所の大丸裕武氏と開発し、現在配布している。利用を希望される方は、 req_csmapmaker@ml.affrc.go.jp まで連絡いただきたい。

CS立体図を活用した路網計画

森林路網の計画においては、事前の地形判読で危険地形を割り出した上で、実際の現地踏査で路網配置の適地・不適地の情報収集を行う。収集した情報を元に危険地を考慮した路網線形計画を作成する。

手順1:机上の地形判読

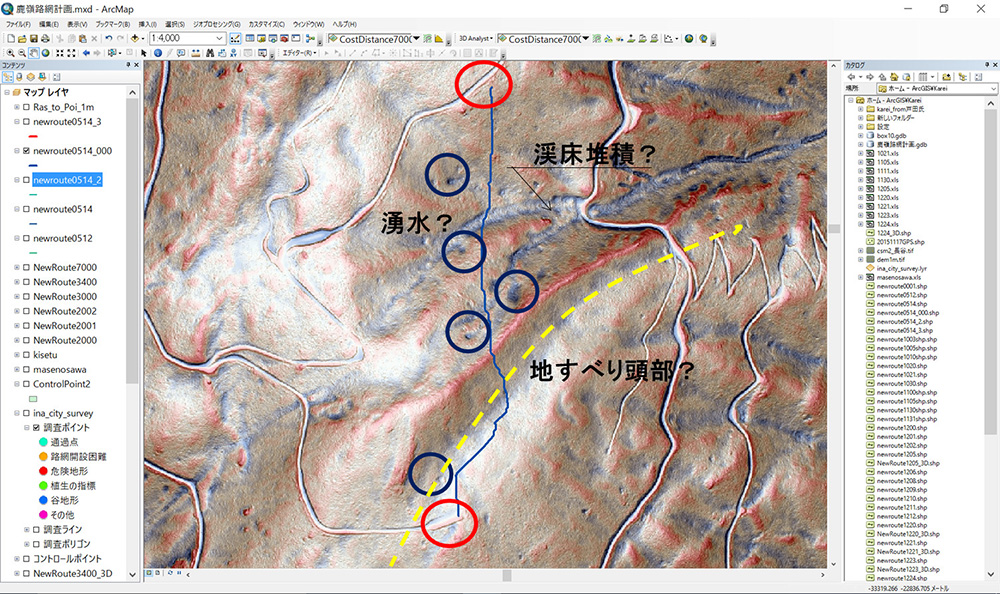

計画路網の始点と終点を地図上で選定し、CS立体図から避けるべき危険地を判読する。

手順2:現地踏査による適地・不適地の情報収集

Collector for ArcGISを活用(Andoroidタブレット)

地形判読の結果を元に地点の現地踏査を行い、現地の詳細な状況を記録する。事前にマークした地点でCS立体図を確認しながら、現地で撮影した写真をCollector for ArcGISで記録し、事務所へ戻ってすぐにすべての記録を参照できる。

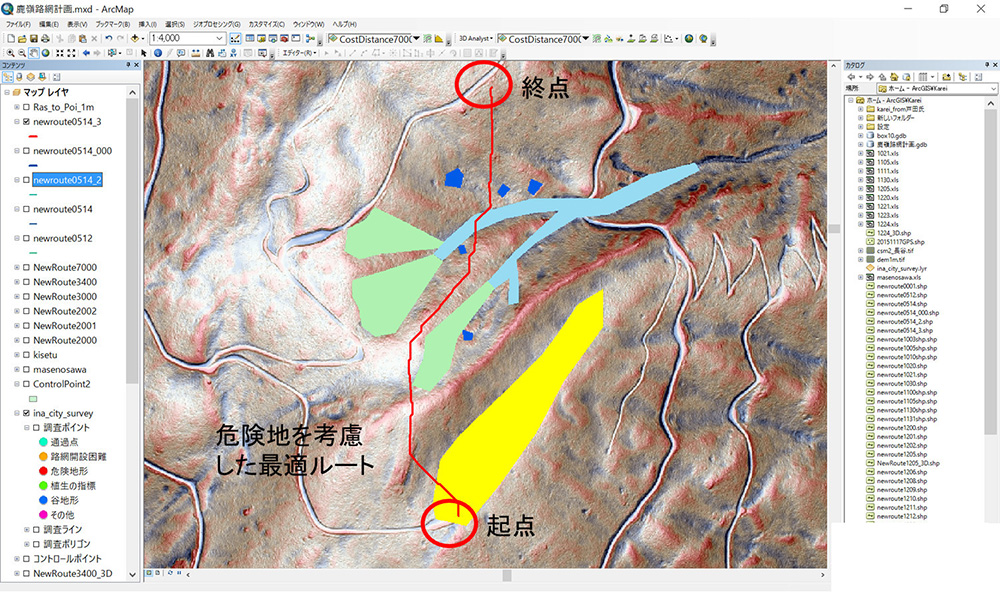

手順3:危険値を考慮した路網線形計画

ArcGIS上で記録したポイントデータを元に回避エリア、通過可能エリアや土工が必要なエリアなどのスコアを反映させたポリゴンを作成する。その後、回避すべきエリアを確認しながら路網の最適ルートを作成する。最適ルートの作成を自動的に行うプログラムは現在、森林総合研究所の鈴木秀典氏がArcGISで開発中である。

今後の展望

全国のCS立体図の配信

湧水や小規模な崩壊跡地形などの微地形を判読するには 0.5 mメッシュで作製したCS立体図を活用することが効果的だが、地すべりや断層などの大規模な地形を判読するには 10 mメッシュで作製したCS立体図が適する。ArcGIS Onlineを通して全国的な地形概要を把握できるCS立体図(10 mメッシュを想定)を配信することで新規路網の開設に向けた検討に貢献できると考えている。

森林のゾーニング(利用計画)での活用

これまでのGISや路網計画でのノウハウを活かした新たな森林のゾーニング手法を確立し、林業における生産性と木の伐採による災害発生危険度を評価していく。そして、林業を実施すべきエリアや治山などの公共事業を実施すべきエリアなどを分類する最適手法の確立を目指している。

プロフィール

長野県林業総合センター育林部 主任研究員 戸田 堅一郎 氏

関連業種

関連製品

資料

掲載日

- 2017年3月17日