建設業におけるGISを活用した事業継続計画(BCP)の取り組み

亀井組

住宅の被害調査にArcGIS Onlineを用い、顧客へのサービス向上を図る

課題

- 大規模災害発生時に亀井組BCPにおける住宅部の重要業務が円滑に遂行できるか。

導入効果

- ArcGIS Onlineを平常時から活用することにより大規模災害発生時の顧客に対するサービスを向上することができる。

概要

亀井組は、明治39年(1906年)に創業した徳島県に本社を構える地場の総合建設会社であり、一世紀を越え、地域の暮らしを支えてきた企業である。亀井組では、平成19年よりBCP(事業継続計画)の策定に着手しており、平成24年からは、ArcGIS for Desktopを用いた取り組みをスタートさせている。ArcGIS for Desktopの利用は、BCPの策定を行うにあたり、亀井組が直面するハザード(危険)を見える化し、社員の問題意識の共有化を実現することに大きな成果をもたらした。本事例では、亀井組住宅部が中心となり、BCP対策にArcGIS Onlineを用いた新たな試みについて記載する。

背景

亀井組では、平成25年より、BCPの策定にワークショップを取り入れている。社員一人一人のBCPに対する参加意識(我こと意識)を高め、有事の際に機能する体制を作ることが目的である。ワークショップでは、亀井組の主な事業が、「東海・東南海地震」で受ける被害により、どのような影響をもたらし、その結果、事業を継続していくうえで必要となる作業項目について話し合われた。

ワークショップを通して見えてきたこととして、亀井組の主たる事業である「土木事業」、「建築事業」、「住宅事業」、「環境事業」のうち、大きな収益の柱である土木事業は、発注元である官庁や自治体との契約により、幾つかの優先的な作業が発生することが分かった。具体的には、道路の点検や啓開作業の実施である。

道路の啓開作業は、地震や津波などの自然災害により、国や県が主要な道路と位置付ける箇所について、緊急車両等の通行を確保するために、ガレキ撤去などの作業を行うものである。亀井組は、地域の暮らしを支える建設会社として、社会的貢献の使命も担っており、多くの社員は有事の際、これらの作業を行う義務があるのだ。

その一方で住宅事業は、住宅の新規販売や住宅のリフォームなどが主な業務であり、顧客は個人が対象となる。住宅事業は土木事業に比べ、顧客に対するサービスを直ぐに実行することができる。ワークショップによるBCPの策定では、最終的にWBS(Work Breakdown Structure)が作成されることとなり、住宅事業を担当する住宅部では、顧客の被害状況をいち早く確認し、迅速に修繕することで顧客に対するサービスを向上させるため、事業継続を図るフローが示された。

導入手法

平成26年8月から11月まで、住宅部においてArcGIS OnlineをBCP対策で活用するための実証実験が行われた。大規模災害後において、比較的早期復旧が見込まれる通信ネットワークを利用し、クラウド上に作業の仕組みを構築することで、自らが被災した状況下での業務遂行を計画したのである。また住宅部が通常業務(平常時)として行っている顧客住宅の定期点検サービスに役立てることも視野に入れ、実証実験は以下の手順で実施された。

(1)事前準備

- 対象の決定

調査対象となる顧客を選定し、調査時にCollector for ArcGIS(iPad)上で入力する調査項目を決定した。また、調査体制等(調査現場に赴く人員と本部で指示する人員)の役割を決定した。 - 調査エリア等の設定

ArcGISfor Desktopを用いて顧客住所からジオコーディングし、顧客ポイントを作成した。また、顧客数と調査員の数から判断し、適正な調査区域を作成した。調査区域の作成は、浸水想定区域と照らし合わせ、発災から1週間後に調査できるであろう地域を選択した。 - ドメインの設定

ArcGIS for Desktopを用いて調査項目のドメイン設定を行った。 - ArcGIS Onlineへのアップロード

ArcGIS for Desktopで作成した地図情報および属性情報をArcGIS Online上にアップロードした。 - Operations Dashboard for ArcGIS、Collector for ArcGISの設定

管理者用端末にOperations Dashboard for ArcGISの設定および各調査用端末(iPad)にCollector for ArcGISをダウンロードした。

(2)現地調査

- 訓練の想定

現地調査を行うにあたり、以下の状況想定がなされ、責任者より調査員に対して指示が伝えられた。- 鳴門地区に震度7の地震が発生

- 津波浸水も一部で観測

- 発災から1週間が経過した

- 電気と通信網は復旧された

- 顧客住宅の被害調査を行う

- 現地調査

現地調査は6地区に分かれ実施され、各調査員はCollector for ArcGIS(iPad)上で調査項目の入力を行った。 - 責任者からの指示

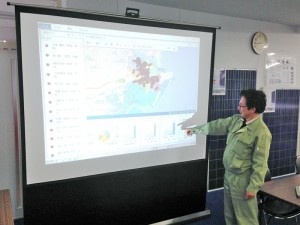

本部において調査員に指示を出す責任者は、Operations Dashboard for ArcGIS上にリアルタイムで集約される調査結果を確認し、調査員に対し新たな指示を送った。

まとめ

今回の実証実験を踏まえ、幾つかの改善点はあったものの、調査結果や住宅の写真などをデジタルで残すことができ、また調査情報をリアルタイムで共有できることから、平常時の定期点検でも有効活用が見込まれることが分かった。

プロフィール

実証実験に参加された亀井組の皆様

関連業種

関連製品

資料

掲載日

- 2015年11月9日