三次元すべり危険斜面を抽出する方法の開発と適用

西日本工業大学

GIS の優れた空間情報の管理・解析機能をもって、広域における三次元すべり危険斜面の抽出を目指す!

土砂災害が多数発生し、安全の確保や経済的損失が大きな社会問題となっているわが国において、GISを用いた精度と信頼性の高い広域の斜面安定評価予測は、ハザードマップ作成における新たなアプローチである。

西日本工業大学は、自動車製造の大工場が立ち並ぶ北九州都市圏にありながら、東に周防灘、西に丘陵地帯を控えた自然に恵まれた地に位置した工業系単科大学である。

本学環境都市デザイン学科の周研究室では、GISの利用が発展途上にある地盤工学の分野において、GISを用いた三次元危険斜面抽出という、これまでにない先進的な研究に取り組んでいる。

安心して暮らすために

地滑り災害

山地地形の多いわが国では、台風の大雨や地震などによって斜面が崩壊し、安全性の確保や経済的損失が大きな社会問題となっている。毎年、平均500件余の崖崩れが発生し、全国で11万件以上の急傾斜地崩壊危険箇所があると言われている。

「やはり一番大事なことは、地滑りに対して弱い箇所、危険箇所を特定することです。そして、周囲の建物の情報も一緒に並べて、この建物の地滑りが起きたら、この辺が危ないと知らせるハザードマップが必要ですね。」と周助教授。

斜面崩壊の危険箇所が分かれば、ハザードマップ作成と合わせてどの斜面から対策を取ればいいか、その優先順位も決めることができる。そして、それが被害を最小限に抑えることにもつながっていく

GISを用いた三次元すべり危険斜面の抽出の研究

従来の地盤工学の分野では、評価が必要な斜面に対してその安定評価がされてきた。広域における危険斜面の抽出には、どの場所で、どのような規模・形態で地盤が不安定となるかについての視点が重要である。このような評価には、空間情報の定量把握が必要不可欠であるが、従来の方法では、このような全般にわたる空間情報の定量的把握及び評価は難しかった。

異なる種類の空間的な情報を統合して管理・解析することができるGISを用いることで、斜面崩壊予測に関わる様々な空間情報の定量把握が可能となる。これらのデジタル情報を高度に利用するプログラムを開発し、従来の斜面安定解析方法をその中に取り入れることによって、精度と信頼度のより高い、広域の斜面安定評価予測が可能となる。

研究の流れ

三次元すべり危険斜面の抽出は、数値地形情報と従来の三次元斜面安定解析理論とのカップリングであり、以下の4つのステップから構成される。

- GIS空間データの準備

- 広域での各単位斜面(Slope Unit)の抽出

- 極限すべり面(Critical slip surface)の模擬

- 広域での三次元すべり危険斜面の特定

なお、本研究は佐世保市をフィールドとして行った。

GIS空間データの準備

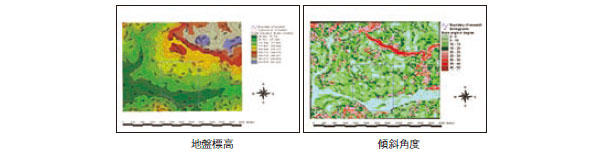

斜面安定に関わる地質、地盤標高、傾斜角度、傾斜方向、地下水位、弱層等の空間分布をGISデータとして整備し、それぞれの空間分布をデジタルデータとして定量的に把握する。

広域での各単位斜面(Slope Unit)の抽出

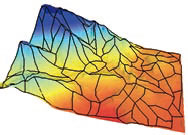

一つの斜面(Slope Unit)は基本的に山の尾根線と谷線で囲まれた範囲である。

Slope Unitの抽出

ArcView及びArcGIS Spatial Analystを用いて、地形の標高を比較することで集水域を自動的に抽出し、集水域の境界線(尾根線)をベクトルデータとして抽出する。谷線については、数値地形に負の番号をつけ、尾根線と同様のプロセスで特定した。

得られた尾根線及び谷線のポリゴンデータをユニオン処理でマージすることで、尾根線と谷線で囲まれたそれぞれの単位斜面を特定することができる。

極限すべり面(Critical slip surface)の模擬

空間捜査計算による最も

危険な滑り体の検出

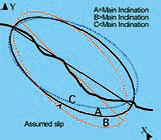

抽出した各単位斜面に対して、最もすべりやすいすべり面(極限すべり面)の位置および三次元形状を抽出する。

基本的には、推定すべり体の空間形状および位置をランダムに変えることによって、多くのケースを設定する。そして、それぞれのケースのすべり安全率を計算し、安全率が最小となるすべり体を抽出する。

広域での三次元すべり危険斜面の特定

斜面崩壊のハザードマップ

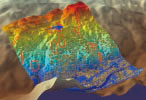

単一な斜面における三次元すべり体の試行錯誤的な抽出をすべての斜面に適用することにより、広域でのすべり危険斜面の抽出を実現する。

抽出においてVisual BasicとGIS開発コンポーネントであるMapObjectsを用いて「GIS-3DDLOPE」というシステムを開発した。

本システムによって三次元すべり危険斜面の特定を行った。

三次元すべり危険斜面抽出の可能性

GIS技術者養成講座の風景

「GISを用いることで、各単位斜面の分布範囲を正確に把握することができ、広域の斜面地形の抽出や三次元危険斜面の特定に新しい方法を提案できたのではないかと思います。また、GISによるデジタルデータの利用により精度、作業効率も大幅に向上することが明らかになりました。今後のハザードマップ作成や災害対策において非常に有効な手法になっていくと思います。」と周助教授は語る。

周助教授は、北九州GIS測量協会による「GIS技術者養成講座」の講師でもり、北九州地区におけるGIS普及に尽力されている。

プロフィール

工学部 環境都市デザイン工学科

周 国云 助教授

関連業種

関連製品

資料

掲載日

- 2006年1月1日