福岡西方沖地震復旧・復興GISプロジェクト

九州大学大学院工学研究院

安全・安心の情報社会基盤としてのインターネット災害情報共有システム

このプロジェクトは、地理情報システムを用いて,平成17年3月に発生した福岡県西方沖地震に関する各種情報を一元的にWeb上のデジタルマップに集積し、住民やボランティア団体、防災を担当する関係機関等の間での情報の共有・相互利用を図るものです。

GISプロジェクトの背景と目的

平成17年3月20日、午前10時53分頃,福岡県西方沖を震源とするM7.0(気象庁)の地震が発生した。福岡市中央区で震度6弱、九州~関東地方の一部で震度1~5強を記録した。1890年以降の福岡県内の最大震度は4であり、福岡県における観測史上最大値を記録した。地震後、直ちに諸機関による救護活動、被災状況の調査が行われた。4月28日時点の福岡市の人的被害状況は死者1人、重傷者50人、軽症者875人であり、物的被害状況は、家屋約4000箇所、建物約550箇所、崖崩れ47箇所であった。避難者は福岡県全体で最大3380人(3月21日)であった。

先の新潟中越地震のように、避難者が10万人を超え、時々刻々と状況が変化するような災害に対しては、緊急性、即時性を第一とした災害対応が必要となる場合もあるが、今回の地震では、大きな地震にもかかわらず、被害が比較的少なく、避難時の緊急の対応が迅速に行われ、むしろ、その後の復旧・復興対策が今後の重要な災害対応になると考えられた。

こうした背景と今後の復興活動の本格化を見据え、本プロジェクトは、趣旨に賛同する諸機関のボランティア協力により、これまでに集められた災害情報、あるいは、これから復旧・復興対策を行っていく上で生じてくる新たな問題に対して迅速に対応できるように、地理情報システム(GIS)を用いて、各種情報を一元的にWeb上のデジタルマップに集積し、住民やボランティア団体、防災を担当する関係機関等の間での情報の共有・相互利用を図るものである。本プロジェクトでは、その活用により、災害対応、復旧・復興活動を支援するとともに、住民の方々にもこれらの情報を提供することを目的としている。

新潟県中越地震では「新潟県中越地震復旧・復興GISプロジェクト」として、日本全国における産官学の連携のもと、GISを活用し,被災地外での情報集約と情報配信を行い、被災地を支援した。「福岡県西方沖地震復旧・復興GISプロジェクト」は新潟でのGISプロジェクトにおける取り組み・プロセスによって得られた知見をもとに立ち上がったものである。

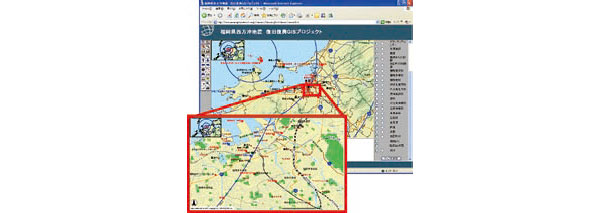

図1 プロジェクトサイトの初期画面

http://www.ies.kyushu-u.ac.jp/~qwfuku/

図2 福岡県西方沖地震関連情報マップ

GISプロジェクトサイトの概要

GISプロジェクトサイトの立ち上げ作業では、トップページ作成とWebGISサーバの立ち上げを福岡と東京で並行して行った。また「新潟県中越地震復旧・復興GISプロジェクト」において積極的に参加した民間企業も作業に加わった。サイト立ち上げ作業開始から2日後(発災後10日)3月29日にGeography Network Japan (GNJ) を利用したGISポータルサイトを立ち上げた。さらに、全レイヤの重ね合わせ、属性表示、写真とのリンク等が可能なカスタムHTMLビューワ 作成の作業を進め、4月1日(発災後13日)には、地震に関する基本的な情報をWeb上で閲覧するためのWebGISサービス、情報を検索、入手するための災害支援電子地図ポータル、被災地の被害等の全体像を把握するPDF形式の地図を入手するためのPDF地図ダウンロードサービスの3つのコンテンツからなるGISプロジェクトサイトを立ち上げた。

コンテンツの紹介

- 福岡県西方沖地震関連情報マップ(WebGISサービス)

福岡県西方沖地震関連情報マップ(図2)では、利用者が基図をもとに集約された情報(レイヤ)を必要に応じて重ね合わせて閲覧できる。また被災箇所の写真等が位置情報とリンク可能な仕組みとしている。 - 調査地域マップ(WebGISサービス)

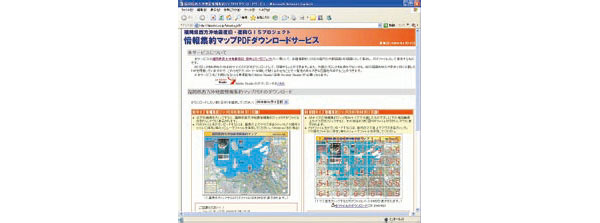

調査地域マップでは、官庁、学会、大学、民間企業が調査した報告書の調査地域が閲覧できる。利用者は各調査領域を選択し、属性情報を表示させることで、各報告書のタイトル、著者等の情報を閲覧することができる。 - 福岡県西方沖地震情報集約マップ(PDF地図ダウンロードサービス)

PDF形式地図のダウンロードサービスでは被災地の全域的な状況が紙地図に出力することによって把握できる。 - 災害支援電子地図ポータル

災害支援電子地図ポータルではGNJを利用し、位置情報、データセット、PDF等空間データ以外の情報をメタデータで記述・管理することによって、利用者は災害に関する地図情報を検索・閲覧し、また各種情報をダウンロードでき、ArcGIS等のGISソフトウェアにて利用することができる。

図3 PDF地図ダウンロードサービス

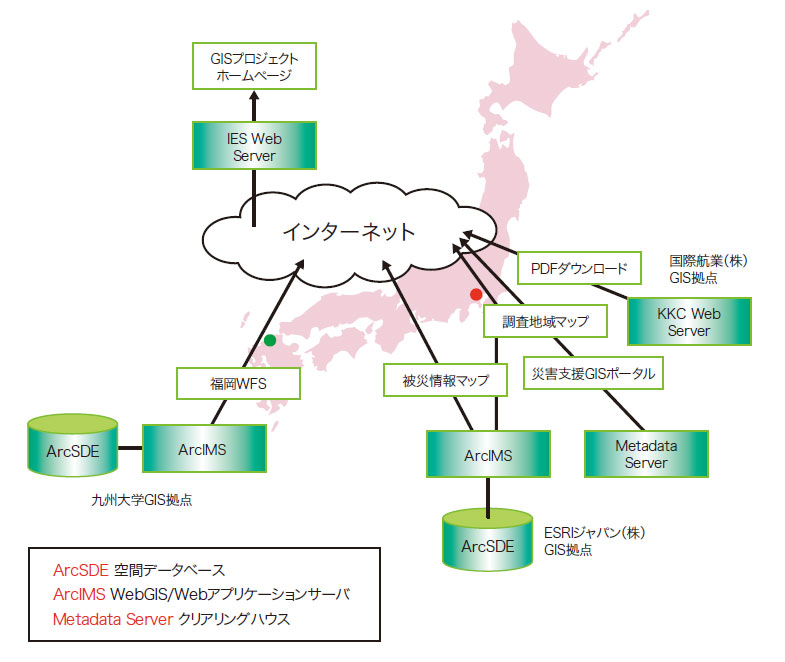

自律分散型GISの適用

本プロジェクトで使用した情報システムは、九州大学が福岡地区の情報社会基盤として提案している自立分散型GISにて構築された。このシステムはインターネットとXML技術を利用したGISとなっており、様々な機関に分散配置されたデータベースを任意のポータルサイトを経由して利用者へと情報を提供できる環境となっている。分散管理されている地図情報のメタデータ は東京の災害支援電子地図ポータル(クリアリングハウス)に登録されており、ユーザは、このポータルを介して情報を検索し、各GIS拠点に蓄積されたコンテンツを表示、ダウンロードできる仕組みとなっている(図3)。このシステムを活用することにより、様々な機関で作成された数多くの情報の集積・統合が効率的に行え、情報の相互利用が可能となった。集められた情報を総合的に判断することで、このシステムは、今後新たに発生する様々な問題への適応性、情報の統合・電子化による効率性、実際の復興・復旧対策への実用性、定量的評価に基づく行政等の意思決定支援、情報のフィードバックに役立つものと考えられる。

プロフィール

九州大学大学院工学科

環境システム科学研究センター

地圏環境研究室

九州大学 大学院工学科

環境システム科学研究センター 地圏環境研究室

http://www.ies.kyushu-u.ac.jp/̃geo/

地圏環境研究室では、社会資本の整備、開発による環境問題の解決、望ましい環境創出のための新しい地圏環境システムの体系の確立を目目指します。

関連業種

関連製品

資料

掲載日

- 2006年1月1日