中越沖地震 罹災証明発行業務にGISを活用し大きな効果

小千谷市役所

大規模災害が発生したときGIS はどのように行政サービスへ適用できるのか

新潟県小千谷市役所では、中越大震災で被災した住民に対する罹災証明発行業務にGISを適用し、大きな効果をあげた。

中越大震災と小千谷市

小千谷市は新潟県のほぼ中央に位置する、人口約40,000人、面積約155平方キロメートルの地方都市である。市の中央を流れる信濃川を代表とした、豊かな自然に恵まれた土地でコシヒカリや錦鯉、小千谷縮の産地として全国的に有名である。

建物被害速報

2004年10月23日に発生した中越大震災で、震源に最も近かった小千谷市では最大で震度6強の揺れを記録し、死傷者約800人、全壊・大規模半壊の住家約1,000棟と、周辺自治体の中でも、もっとも大規模な被害を受けた。

富士常葉大学、京都大学防災研究所、防災科学技術研究所地震防災フロンティア研究センターの合同研究チームは地震発生の翌日から小千谷市役所へ入り、市からの要請を受け、災害対応業務に関する支援を行うことになった。主に次の三点がその支援内容である。

- 罹災証明用の建物被害調査要員の育成支援

- 被害調査の精度向上とデータベース作成による効率化

- 市民に対する罹災証明発行業務支援システムの構築

これら罹災証明書発行に関する一連の災害対応業務が小千谷市税務課、ボランティア職員、合同研究チームを中心とする体制で実施された。

罹災証明とGIS

罹災証明書のサンプル

罹災証明は建物の被害調査を基に判定された被災の度合いを4段階で示すもので、被災者(世帯)に対して被災した事実を公的に認める書類となる。災害が発生した場合、被災者の生活再建を支援する目的で、被災者には義援金配布・国民健康保険料の減免・住宅の解体工事費支給・住宅建て替えローンの金利優遇措置など、各種の被災者救援施策が適用される。このとき、罹災証明が被災者救援施策の受給資格を決定する根拠となる。

中越大震災における被害規模の大きかった小千谷市では、罹災証明の発行対象がほぼ全世帯に渡るであろうことが予想された。そこで、あらかじめ市内の建物約1 4 , 0 0 0 棟全てに対して、延べ1,500人余りの調査員が10月28日から約3週間かけて家屋の被災度調査を実施した。

罹災証明書のサンプル

11月10日、約10日後の11月21日より罹災証明を発行することが決定されたことを受け、迅速かつ効率的な罹災証明書の発行が求められることとなった。そこで、業務の効率化を目指し、被災度判定調査票に記入された判定結果と、被災状況を撮影したデジタル写真をデータベース化することになった。ここで整備されるデータベースは罹災台帳と位

置づけられ、以後発生する各種の被災者支援業務に耐えうる情報処理基盤としての役目が期待される。

罹災台帳を含むシステム全体の情報基盤は、データベースに含まれる家屋データ、所有者、居住者、被災度を結びつけるための空間データ処理に優れ、一般的なRDBMSでデータ管理ができるGISを利用することが決定した。

罹災証明発行支援システム概要

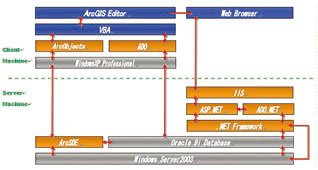

職員が業務を迅速に処理できるよう、業務フローの作成から用件定義をスタートし、最終的には下記の要件でクライアント-サーバ型のシステムを構築した。

- 業務に必要な操作を可能な限り簡便化する

- 窓口対応で住民への説明に使える

- 全端末から同一の情報が参照でき、データ変更はリアルタイムで反映される

- システム, アプリケーション, データベースの全てに柔軟な拡張性を持つ

小千谷市税務課が所有する土地家屋台帳データに含まれる、所有者情報を含んだ家屋ポリゴンに調査結果を結びつけることで、これをGISの基盤データとした。一方で、居住者データを検索するために市販の住宅地図データが使用された。住宅地図データは背景図としても使用された。これらのデータはサーバマシン上に構築されたRDBMSに格納さ

れ、特にGISデータに関してはArcSDEによって管理される。

被災住民への窓口対応業務に使用されるクライアントには操作する職員への負担をなるべく軽減できるような配慮を加えた上で、下記の機能要件が求められた。

- 家屋の被害判定を地図・住所・氏名から検索できる

- 家屋の被害状況写真を閲覧できる

- 罹災証明の発行状況を管理できる

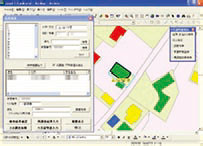

クライアント アプリケーション

時間的な制約のある中で機能用件を満たすクライアントを考えたとき、最低限のカスタマイズを加えたArcGIS Desktopの使用が最適であるとの判断から、開発はスタートした。

システムを構成する12台のクライアントPCには、ArcGIS Desktopがインストールされ、ネットワークを経由してサーバ上のデータを検索・閲覧する。このとき、被害調査で取得されたデジタル写真はサーバ上のWebサーバから動的に配信されるHTMLを通して参照できる仕組みとした。

まとめ

11月21日、小千谷市総合産業会館において始まった罹災証明発行業務では、4日間で小千谷市全世帯の約1/4になる3,200件以上が発行された。数分のインストラクションだけでボランティア職員がすぐに操作できたこと、窓口での被災住民に対する調査内容の説明ツールとしても使用されたことなどから、システムの有効性は十分示されたと言える。

罹災証明発行のようす

罹災証明の発行はその後、約半年間継続された。整備されたデータベースとシステムは、今後10年のスパンで継続される地域の復興支援業務で活用される基礎データとして、現在も小千谷市役所で活用されている。

プロフィール

中越大震災当時の小千谷市役所

関連業種

関連製品

資料

掲載日

- 2006年1月1日