モバイルGIS導入に向けた社内提案。従来の現地調査方法との比較、費用対効果を検証

いであ株式会社

いであ株式会社の事例から学ぶ、GIS導入への口説き方!

モバイルGISという新しい技術を導入する為に、担当者は従来の現地調査方法との比較と費用対効果をわかりやすく社内に説明した

イントロダクション

いであ株式会社では、下記URLにあるように、従来は紙ベースだった野外調査にモバイルGISを導入して、業務の効率化に成功した。

http://ideacon.jp/contents/inet/vol26/vol26_new04s.pdf

ところで、このような新技術導入の意義を会社に説得し、稟議を通す為に必要なことは何だろうか?それが今回のテーマである。

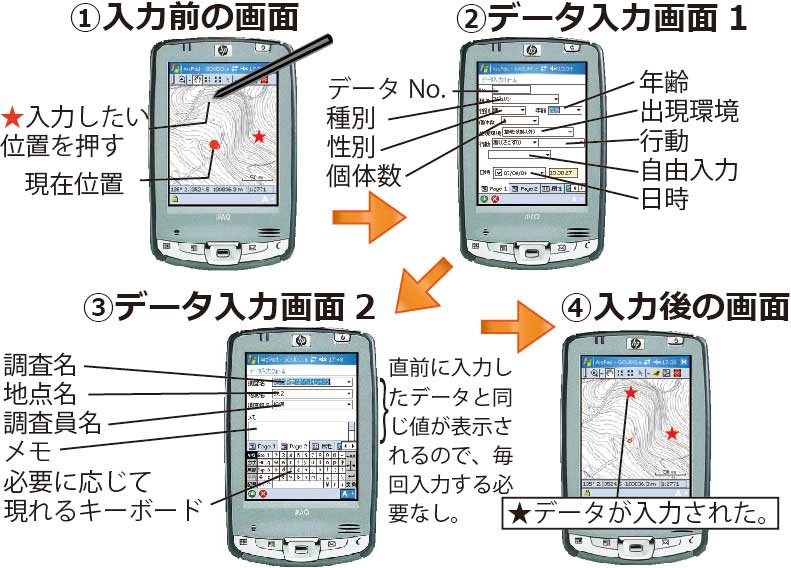

この導入を実現させた松沢氏も実際、紙での野外調査を5、6年行っていた。鳥類や小動物、植物等、担当者によって調査記録のフォーマットが異なり、データの管理に多くの労力を費やしていた。調査の中で課題にぶつかる度に、より良い調査手法を模索していたが、技術的進化を遂げていたカーナビやPDA(Personal DigitalAssistant)などの電子端末を活用することで、既存調査における課題を解決できるのではないかと、ふと考えた。同じ悩みを抱えていた上司に相談したところ意見が一致し、社内のGIS担当者からはArcPadというモバイルGISソフトウェアがあることを聞き、モバイルGIS導入に着手することにした。

導入提案手法

開発に携わった三人は、年に1回行われる社内の技術発表会でモバイルGIS導入の意義をプレゼンした。全社員に対してプレゼンを行うには絶好の機会で、当日の発表では、従来の調査手法との比較と費用対効果を明確にした内容を提供した。

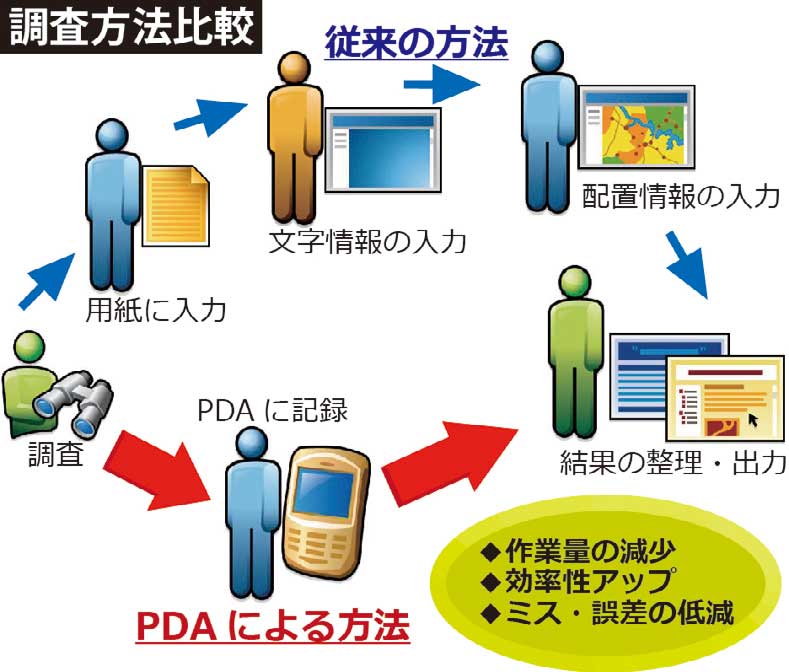

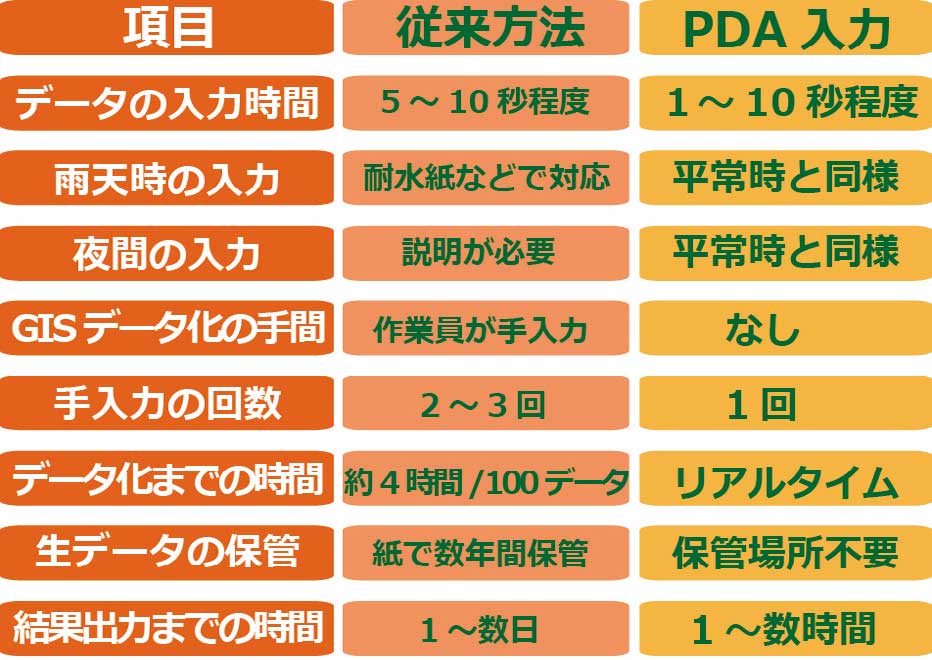

1.従来の調査手法との比較

紙からモバイルGISへの移行によって生まれた最も大きな効果は、作業量の効率化である。従来の調査方法では、結果の出力に至るまでに調査用紙への記録、文字情報の入力、位置情報の入力というステップをそれぞれ踏み、同時に多くの作業員を雇う必要があった。

これに対して、モバイルGISでの調査は上記作業ステップ全てを一度に行うことができ、作業時間と人件費の削減が実現できる。

また、モバイルGISのもう一つの強みは、調査方法自体を記録できることである。調査で歩いたルートをそのままリアルタイムでPDAに記録できるので、数年後に同じ内容の調査をする時にも同じルートを歩くことも可能で比較しやすい。

さらに、従来の紙の調査結果は記録用紙の管理に多くのスペースを要し、必要な情報の検索にも手間がかかるが、モバイルGISはこれらの課題も解決する。また、夜間や強風、雨天時の調査では紙に記入するのが難しいが、モバイルGISであれば環境条件を選ばない。

PDAの画面の大きさを考慮すると、広いエリアが調査対象の場合には紙を使った方が記録しやすい場合もあるが、モバイルGIS導入には以上のような利点がある。

2.モバイルGIS導入による費用対効果

では、実際にモバイルGISを導入する経済的な価値はどれ程あるのか?ソフトウェア及びハードウェアの導入コスト額と、人件費の削減額を比較することによって、松沢氏はこの問題を論証した。

一般的な指標ではあるが、下記に詳細を示す。

まず、導入コストは1台あたり約15万円と計算した。内訳は以下の通りである。

- PDA: 約5万円

- ArcPad 7.0.1: 約7万円

- 防水ケース: 1~2万円

- GPS: 1~2万円

人件費については、時給を1,000円と仮定し、1データあたり40円かかると計算した。この理論は、作業員が従来の手法で200データを入力する時間を測定した結果が根拠となっている。モバイルGISを導入すれば、この作業時間が省けるという想定だ。作業時間の内訳は下記になる。

- 文字入力: 3.5時間

- 位置情報入力: 3.5時間

- データチェック: 1時間

以上の測定結果から、以下の結論が導ける。

- 200データの作業の人件費:1,000×(3.5+3.5+1)= 8,000円

- 1データあたりの人件費:8,000÷200=40円

- 導入費用15万円が回収可能な調査データ数:150,000÷40=3,750データ

よって3,750データ以上の入力を伴う調査であればモバイルGIS導入の費用対効果が出ることになる。

まとめ

以上のように、業務の効率化と費用対効果をわかりやすく提示して社内にプレゼンを行った結果、松沢氏はモバイルGISの導入に成功した。また、導入成功のもう一つの要因は、社内でGISをよく理解した社員が社内にいたことだ。実際にモバイルGISシステムを開発した時には、まず松沢氏が現地調査員にあったシステム仕様をヒアリングし、その要件をGISシステム開発担当者に伝えた。

このように、調査手法に対して問題意識を持った現地調査員、GISシステムに精通したシステム開発者、そしてこの両者をつなぐことができた松沢氏の連携によって、現場のニーズに答えたシステムの導入に成功したのだ。今後はタブレットPCやスマートフォンを用いた現地調査等も睨んで、より現場のニーズに応えたシステム導入を目指していく。

更に、ネットワーク、企業移転等を定量的に捉えることも試みる予定である。これまでに培ってきた膨大かつ詳細な企業データを基に、地図化や空間分析の可能性を探っていく。

プロフィール

左から 松沢 友紀 氏、原田 俊司 氏、垂 秀明 氏

関連業種

関連製品

資料

掲載日

- 2012年1月1日