大学発のストーリーマップから創発された博物館展示

北海学園大学大学院文学研究科

地域に根ざした大学と博物館の連携/新しい展示モデルの試み

- 大学教育と博物館展示の連携

- デジタルコンテンツを活用した博物館活動

課題

- 大学発コンテンツの社会実装

- デジタルと融合した展示企画の実現

導入効果

概要

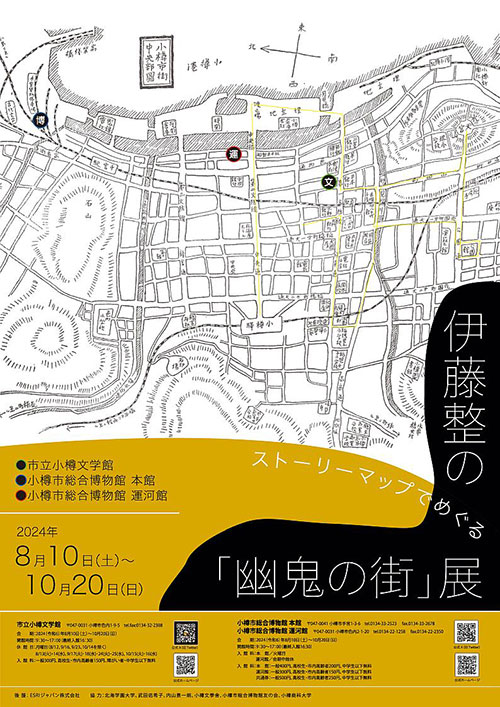

小樽市総合博物館では 2024 年(令和 6 年)8 月 10 日から 10 月 20 日にかけて、「ストーリーマップでめぐる伊藤整の『幽鬼の街』展」を行った。これは市立小樽文学館と小樽市総合博物館本館・運河館の 3 館による合同企画展であり、学生が ArcGIS StoryMaps(以下、ストーリーマップ)で作成した作品が展示コンテンツの中心となった。従来、博物館展示の補完的な位置づけでデジタルコンテンツが活用されることはあるが、今回はデジタルコンテンツを起点として実展示が展開されるという珍しい形式が採用された。

中心となったのは、北海学園大学の学生が作成したストーリーマップ「『幽鬼の街』小樽を歩く」。これは、北海道文学の講義で伊藤整の「幽鬼の街」を読んだ学生が、小説で描かれている小樽の街を実際に主人公の足跡をたどりながら、ArcGIS Survey123(以下、Survey123)で収集したデータを基に作成したものである。ストーリーマップの構成は、地図上で各場面を解説しながら、小説の世界を読み解くだけではなく、坂の傾斜についての考察を加えた独創的な内容だ。本作品は、2023 年(令和 5 年)GISコミュニティフォーラムのストーリーマップ部門で高い評価を得て、さらに同大学の卒業生が小樽市総合博物館で学芸員として勤務していたことから、今回の企画展の実現につながった。

博物館展示とデジタルコンテンツ、文学と地理学という分野横断的な特徴がある本展示では、小説の世界を紹介・再現するだけではなく、GIS の解説にも力を入れたものとなり、それぞれの分野からの注目度も高く、道外から視察に訪れる研究者も多かった。本事例は、道内の新聞などでも好意的に報道され、博物館のデジタル利活用のモデルケースのみならず、大学と社会の連携事例としても注目されるものとなった。

背景

北海学園大学 学芸員課程では、北海道の博物館における実習や資料整理のボランティア活動等を通じて、実社会とのつながりを意識した実践的なカリキュラムを実施してきた。教育研究ツールの一つとして ArcGIS にも着目しており、 GIS 関連講義で積極的に学生に紹介し、離島での野外調査や祭礼などの地域文化の地理的把握等に活用してきた。また、同大学では経済学部を中心に GIS の基本的な実習科目を開講しているほか、学部横断的な連携を通じて学生が実社会での応用力を身につけられるようなカリキュラムを推進するとともに、自治体との共同研究によって実社会へのフィードバックの機会も提供している。

一方、小樽市総合博物館では、地域や大学などと連携して小樽の歴史や遺産の魅力を多角的に理解するための取り組みを進めている。小規模博物館ではあるがデジタル・アーカイブを活用した所蔵資料の利用促進にも取り組んでおり、その運用基盤として GIS を活用している。

ArcGIS活用の経緯

北海学園大学では 2017 年(平成 29 年)の「地理情報システム論」を皮切りに、「応用地理情報システム論」、「GIS 現地調査入門」、「GIS 現地調査基礎」を次々に開講し、GIS 教育を活発に展開してきた。2020 年(令和 2 年)には受講生であった蟬塚氏が北海道初の Esri Young Scholars Award を受賞、2022 年(令和 4 年)にはストーリーマップ部門で 2 位、2023 年には同部門で 1 位表彰を受ける学生が育つなど、着実な成果を上げてきた。さらに 2022 年からは北海道の地域政策の立案と地域相互の共進化に資するプラットフォームとして「北海道 まち & 学人 共創のひろば」、通称「まちがくサイト」 を ArcGIS Hub で構築して道内の自治体との連携調査研究を進めるなど、ArcGIS プラットフォームの活用も盛んであった。

このような環境の中、講義で伊藤整の「幽鬼の街」を読んだ人文学部の武田氏は、「GIS 現地調査基礎」のフィールドワークとして小樽を訪れた際に、同書で描かれている小樽の街を Survey123 で記録しながら踏破し、ストーリーマップを作成した。小樽市総合博物館の学芸員として勤務していた蟬塚氏と武田氏は、大学の GIS 関連講義を通じて交流があり、共に ArcGIS ユーザーであったことから、今回の企画展での活用につながった。

課題解決手法

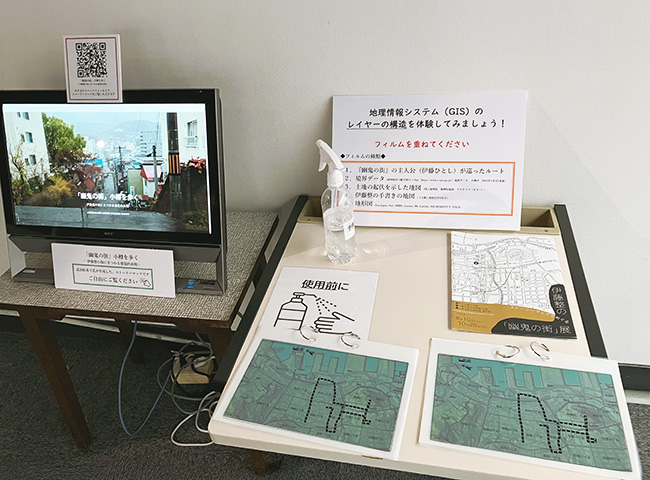

展示されたストーリーマップと OHP シートによるレイヤー構造解説モデル

ストーリーマップをメインとする展示構成において腐心したのは、GIS を知らない来館者に GIS の仕組みや可視化の面白さを理解してもらうことであった。GIS を紹介するパネルや、ストーリーマップを実際に操作できるモニターを設置したほか、統計データや人々の記憶などを可視化した地図を展示した。加えて、GIS のレイヤーの仕組みを体験できるよう、伊藤整が「幽鬼の街」の舞台である小樽を描いた手書きの地図をジオリファレンスし、現在の地形図や土地の起伏、主人公が辿ったルートなどを 5 枚の OHP シートに印刷してカードリングでまとめ、来館者自身で地図を重ね合わせられるキットを作成した。

また、レイヤー構造の立体模型を作成し、覗き込むことでデータの重なりが伝わるようにするなどの工夫を凝らした。これらの働きの結果、来館者からは「GIS の利用方法が具体的にわかった」、「一見難しそうな GIS 上での作業について、とてもわかりやすく表現されている」という好意的な感想が寄せられた。

ストーリーマップにおいては、展示に合わせた文章の修正やマルチデバイスへの対応などにより複数バージョンのストーリーマップを作成する必要があったが、ノーコード・ローコードで構築できる ArcGIS Online コンテンツの柔軟性により、別バージョンの複数作成や、元データである Survey123 の調査票に入力したデータ自体を編集することで、 少ない時間で効率的に対処することができた。

効果

学生が作成したデジタルコンテンツから博物館の展示が創発されるという組み合わせは珍しく、継続的に博物館と連携した実践的なカリキュラムを行ってきた北海学園大学としても画期的な事例である。優れたコンテンツが社会に反映された今回の企画は、続く学生にとっても貴重なマイルストーンとなった。

また、ストーリーマップの作成者である武田氏によると、小説「幽鬼の街」は当初その独特な世界観に入り込むことができず通読に苦労したが、フィールドワークを通して理解が深まったとのこと。GIS が文学と連動する、新しい学びの形が提示されたと言える。

加えて、地図とテキスト、画像を組み合わせてノーコードで手軽に表現できるストーリーマップは、学生が作成したコンテンツを広く共有する手段として有用であり、大学と地域の連携におけるモデルの一つになる可能性を秘めている。

小樽市総合博物館においては、連携協定を結んでいる大学と協力して Survey123 を用いた来館者アンケートを行ったところ、結果が自動集計され瞬時に関係者間で共有することができた。通常、アンケートの実施には、集計と分析に労力がかかるが、デジタルを活用する効果が確認された。

アンケートでは、ストーリーマップと博物館の実物資料を組み合わせた構成に対して、約 8 割の人が「小樽の歴史への理解が深まった」と回答し、その効果が鮮明になった。

今回の企画展には、道内外から博物館学芸員や大学教員、伊藤整研究者が見学に訪れ、文学・歴史地理学・考古学・理工学など、幅広い分野の研究者から関心が寄せられた。来館した研究者からは展示に関し、「伊藤整の手書きの地図と現在の街が重ねられていて、作品との関連付けが非常に明確で、大変わかりやすく興味深かった」などの感想が聞かれた。

さらに、今回の企画展により、初出を底本とした文学館版「幽鬼の街」の刊行が実現したことも特筆に値する。ストーリーマップが起点となり、博物館展示にとどまらず、文学的に価値ある書籍の刊行にまで大きく波及した。

今後の展望

令和 5 年(2023 年)に 70 年ぶりに改正された博物館法に、「博物館資料に係る電磁的記録を作成し、公開すること」があらたに加わった。

コロナ禍を機に、データのオープン化のみならず、デジタル資料を用いた創造的活動の創出まで求められているが、何をどこまで取り組めばいいのかという不安を現場は抱えており、実施している全国の博物館はまだ全体の 4 分の 1 程度にすぎない。そのような中、小樽市総合博物館では、大学と連携して、博物館の展示そのものをストーリーマップ上に保存・公開することも検討しており、博物館のデジタル利活用のモデルケースとして注目される。

また、来館者が、大学から発信されたデジタルコンテンツと連携して、実際に街を歩きながらスマホで風景や気付きを記録することで、展示期間や展示室という物理的制約を取り払い、地域資源の魅力を体感できるのはArcGIS プラットフォームの大きな特長であり、地域ブランドの向上や地域振興にも有用であることを示唆する知見が今回の企画展を通じて得られた。

一方で、紙媒体の需要も依然として存在する。大学では今後、博物館とも連携して、ストーリーマップのようなデジタルコンテンツと紙媒体のコンテンツとの互換性を考慮に入れた工夫を模索していきたいとのことで、新しい展開が期待される。

プロフィール

北海学園大学大学院文学研究科

教授 手塚薫 氏 (後段右)

講師 谷端郷 氏 (後段左)

大学院生 武田佑希子 氏 (前段左)

大学院生/小樽市総合博物館学芸員

蟬塚咲衣 氏 (前段右)

関連業種

関連製品

掲載日

- 2025年2月25日