DX で実現する効率的な設備管理と迅速な災害対応

九州電力株式会社

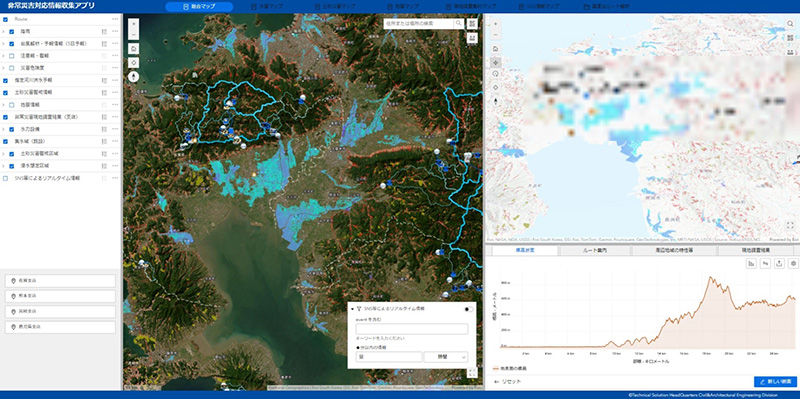

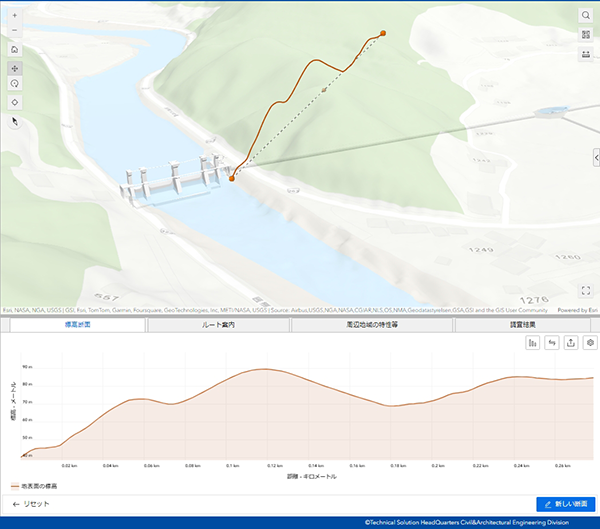

2D・3D マップとデータベースを活用した設備情報の見える化と非常災害対応アプリの導入

- 非常災害時における気象および設備に係る空間的な情報の収集

課題

- GIS の活用による迅速な非常災害対応

導入効果

概要

九州電力株式会社の土木建築技術センターは、近年、業務の DX 化に力を入れている。特に「2D・3D マップとデータベースを活用した設備情報の管理・活用の高度化」に注力し、ArcGIS を活用している。設備情報の見える化として、既存データにさまざまなデータを重ねたマップやアプリを作成し、2023 年(令和 5 年)度に整備した非常災害対応アプリは、気象・災害状況のモニタリングや現地被害状況の効率的な情報収集への活用が期待され、2024 年(令和 6 年)6 月より現場(支店)に試行導入された。今後は GIS のさらなる活用と外部展開を目指している。

課題

土木建築技術センターは水力発電施設のうち土木建築設備の設備管理を担う部署であり、近年、業務の DX 化に力を入れている。それは単なる IT 化ではなく、デジタル技術による生産性の向上と、業務基盤の強化を目標に、実効性の高い DX を目指している。彼らは長期的なロードマップを作成しており、「巡視点検業務における人と機械のハイブリッド化」や「センシング技術による評価・診断の高度化」といったさまざまな目標を掲げている。中でも「2D・3D マップとデータベースを活用した、設備情報の管理・活用の高度化」は GIS が最も活用される領域となる。

2025 年に目指す姿としては以下の 3 つが掲げられた。

- 設備情報基盤を核とした業務運営(情報の一元管理・活用・継承)

- 情報の見える化・活用

- 情報の蓄積(データベース)

ArcGIS 活用の経緯

同社のインフラマネジメントグループでは、10 年以上前から ArcGIS を使用していた。もともとデスクトップ型の GIS を保有していたが、GIS を操作できる人は限られており、社内の依頼に応じてその都度分析を行い、地図を作成するといった運用にとどまっていた。「当時は地理空間情報の重要性に対する認識が十分でなかったと思います」と川﨑氏は語る。GIS に慣れている人が少なかったため、社内でもなかなか浸透していかなかったという。しかし川﨑氏は、GIS は分析・可視化ツールとして最適だと確信していたため、九州全体のハザード関連での利用や設備の立地選定などに継続して使用していた。

近年、ArcGIS のクラウド環境の普及に伴い、機能を絞った利用しやすい形でのアプリの提供およびデータ共有が可能となったことと、社内の DX 化の機運が重なり、ここ数年での GIS の活用がチャンスと捉えられた。他の GIS ツールもある中で、ArcGIS は分析ツールの種類が豊富であり、それらを組み合わせることで多様な分析が可能であると想像できたため、エンジニアにとって最適な選択肢であった。また、ArcGIS Experience Builder や ArcGIS Dashboards などのノーコードアプリが情報収集や共有に便利であり、さらに製品群の多さも魅力的であった。加えて、ArcGIS はグローバルスタンダードな製品であり、特殊なソフトを使用することで発生する改修費用やファイル共有時の互換性の問題を避けるためにも、スタンダードな製品が求められた。

課題解決手法

設備情報の見える化として、設備台帳や図面の一元管理マップ、自然災害ハザードを整理した非常災害用のマップ、集水エリアや面積などダム管理情報をまとめたマップ、設備の 3D マップなど、さまざまなマップが作成された。その中でも非常災害対応アプリは ArcGIS Online を基盤システムとして、九州電力管内の水力発電施設周辺の気象/災害状況のモニタリングや現地被害状況の報告に活用できるようにダッシュボードを使ったアプリである。降雨・台風予報、地震情報、SNS等によるリアルタイム情報などが施設マップに重ねて表示できる。アプリは川﨑氏が ArcGIS Experience Builder を用いて構築した。2023 年度に着手し、アプリ構築自体にかかった期間は半年程度だったが、機能の拡張や、オンラインデータの掲載等、準備には約1年かかった。「構築については、最初は見よう見まねで、ESRIジャパン福岡オフィスと相談しながら行いました。要件定義をしてから着手するのではなく、まずはやってみようという感じで作って進めていく。それがノーコードアプリである ArcGIS Experience Builder では可能でした」と川﨑氏は語る。オンラインでの利用に関しては、まずはスモールスタートし、徐々に利用を広げていくという観点からは最適だったという。最初に一部の支店で試験導入され、 2024 年 6 月にはその他の支店の主要担当者にアカウントを配布した。

効果

2024 年 8 月に台風 10 号が九州に上陸した。各地で長期に渡る豪雨被害が発生したため、各支店での災害モニタリングにこのアプリが使用された。リアルタイムの SNS データで現地の被害状況を本部(土木建築技術センター)が速やかに把握することに活用された。利用者からは「気象や SNS など、即時性の高い情報がわかるのがよい」「それまで別々に見る必要があった設備と、気象情報などの各種マップが重ねて見られる点がよい」といった声があった。

今後の展望

「たとえばメールのように、GIS も1日一回は見るくらいに社内で日常的なものにしたい」と川﨑氏は語る。社内のデータベースと連携しながら、保守履歴も含め設備管理の業務を GIS の中で使えることを目指していきたいという。ダム管理等の既存システムが社内には存在するが、それらともうまく連携を行い、二重でのデータ管理や無駄な投資が発生することがないように、使い勝手の良さを追求していきたいと考えている。

また、インフラマネジメントグループは電気事業以外の新たなビジネスを切り開く役割も担っている。GIS 活用の実績やノウハウ、効果的な使い方など、外部に対する商材として展開することも視野に入れている。

プロフィール

テクニカルソリューション統括本部

土木建築本部 土木建築技術センター

技術品質グループ長野 亮 氏(左)

インフラマネジメントグループ

川﨑 貴道 氏(右)

関連業種

関連製品

資料

掲載日

- 2025年1月10日