ArcGIS Online を利用して多地点での暑さ指数リアルタイムデータを発信

埼玉県環境科学国際センター

熱中症対策としてオンラインマップで情報提供

- 地球温暖化およびヒートアイランドによる埼玉県の夏季の高温化

- 県民に対する暑さの啓発、および熱中症対策を広める必要性

課題

- Web の地図上で 1 時間ごとに更新される暑さ指数データを配信

- スマートフォンからでも暑さ指数を容易に見ることが可能に

導入効果

概要

埼玉県環境科学国際センター(以下、環境科学国際センター)は、埼玉県加須市にある環境学習施設と環境研究所が一体となった環境科学の中核機関である。2000 年(平成 12 年)に開設され、「試験研究、環境学習、国際貢献、情報発信」をセンターの 4 つの柱として、環境問題に取り組む県民への支援や、県が直面している環境問題への対応など、多面的な機能を有している。また、埼玉大学の連携大学院でもある。

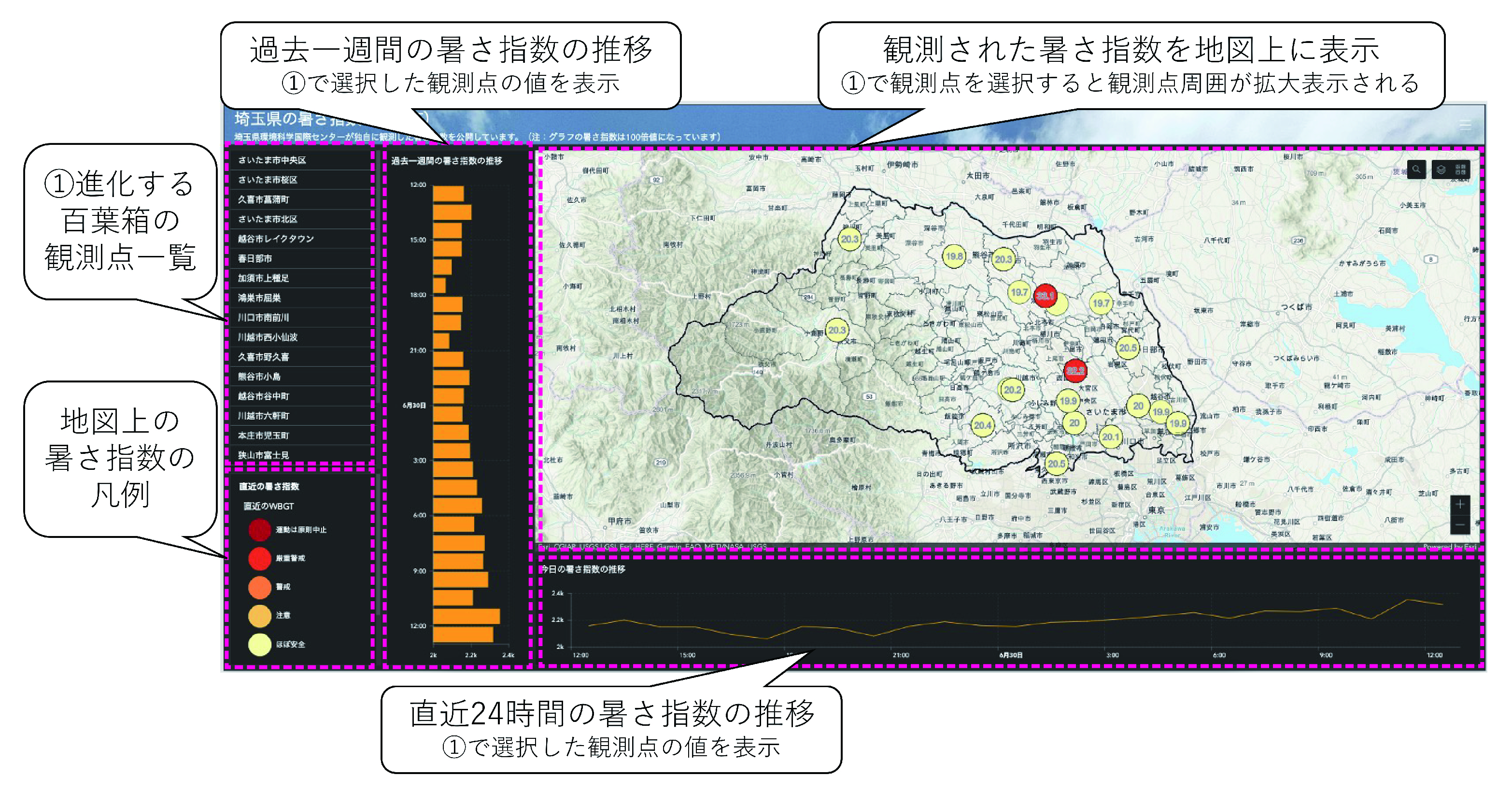

埼玉県は全国的に見ても夏季に高温になる地域であるため、熱中症のリスクが高い。熱中症対策の普及のため、環境科学国際センターでは、県内 20 か所に独自開発した観測装置を設置し、観測結果である「暑さ指数」を ArcGIS Online で公開。誰でも簡単に PC およびスマートフォンで見られるようにした。

課題

埼玉県は、1980 年代から、首都圏の都市化に伴い海からの涼しい風が届きにくくなる、いわゆるヒートアイランド現象により、夏の気温が高くなっている。さらに地球温暖化が気温上昇を後押ししている背景がある。そのため、県民に対して埼玉県全体が暑いことの啓発、および熱中症対策を広める活動を行う必要があった。

地球温暖化を含む気候変動に対する悪影響を減らす適応策を広める事業として、環境科学国際センターの中に気候変動適応センターが設けられている。そこで、熱中症対策のひとつとして、暑さ指数の公開を検討していた。

暑さ指数とは、人体と外気との熱のやりとり(熱収支)に着目し、①湿度、②日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境、③気温の 3 つを取り入れた指標で、労働環境や運動環境の指針として有効であると認められており、熱中症対策の目安として環境省から公開されている。

しかし、環境省から発表される暑さ指数の場所は埼玉県内で 8 か所しかなく、更新も 1 時間ごとであり、埼玉県内の地域差を表現するには不十分であった。

そこで、より適切な熱中症対策を促すために、さらに詳しい情報を県民に提供する方法を検討していた。

課題解決手法と ArcGIS 採用の理由

環境省による暑さ指数よりも空間密度の高い情報を提供するために、環境科学国際センターは、まず独自に暑さ指数観測装置を開発した。約 10 分間隔で観測データを取得し、その結果を埼玉県気候変動適応センターの Web サイト(PC 用とスマートフォン用)で簡単に閲覧できるように地図化して公開し、熱中症リスクを県内の地域ごとに把握できるようにした。

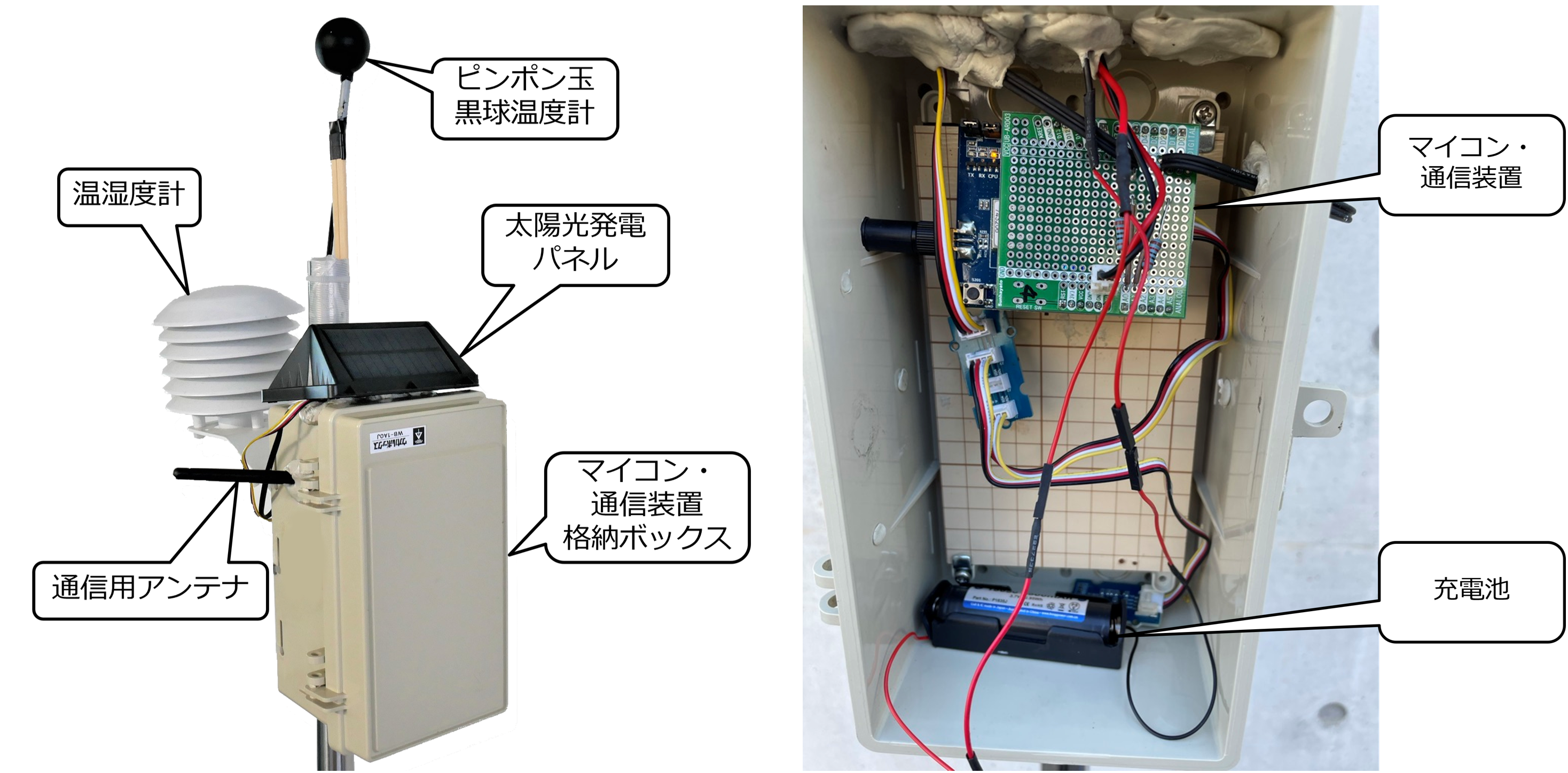

「進化する百葉箱」と名付けられた観測装置は、暑さ指数を観測し、インターネット経由でリアルタイムに情報収集する。温湿度計と黒球温度計をマイコンに接続して通信装置を組み合わせた IoT 機器で、電源には太陽光発電パネルを用いている。

Web での公開には、ArcGIS Online が採用された。環境科学国際センターでは古くから ArcGIS 製品を使用し、さまざまな分析を行っていた。ArcGIS Online はクラウド GIS サービスで、地図を中心とした情報公開を行うための機能が豊富に提供されており、ノーコーディング(プログラミングなし)でアプリケーションを作成することができる。高度な IT 技術を有する人員がいなくとも情報公開が可能であるという点が今回の開発に適していた。

また、進化する百葉箱はデータ通信サービスの SORACOM のデバイスを活用して暑さ指数を取得している。ArcGIS と SORACOM の連携に既に実績があることが決め手となった。

進化する百葉箱は 20 台準備したが、これは温暖化対策担当主任の大和氏が基盤から作成した完全に手作りの機器である。

SORACOM との連携には、いくつか難しい部分もあったが、ESRIジャパンの協力を得ながら解決し、2022 年(令和 4 年)の 6 月頃にシステムが完成し、夏に記者発表を行い正式に公開した。

効果

Web サイトへ公開後、テレビ埼玉、産経新聞、東京新聞、埼玉新聞等、多くのメディアで取り上げられ、同サイトには、今までにない数のアクセスがあった。ユーザーからは、地図上で可視化でき、スマートフォンで手軽に閲覧可能な点が好評だった。一方、PC で見ることに対するハードルの高さも見られた。PC 版では、スマートフォン版では見られない、今までの暑さ指数の時間変化を折れ線グラフで見ることができる。自分が住んでいる場所のすぐ近くには観測点がない、という声も聞かれた。

また、埼玉県内のいくつかの高校では、モデル校として、暑さ指数を活用して体育授業中の熱中症対策の方法を検討してもらった。

高校の先生方からは、暑さ指数の値は指導の指針となっているが、実際の授業の時間変更等までは至っていないとのことであった。また農業関係者からは、暑さ指数の値によって花卉農家のパート従業員が作業する時間を決定するなど、野外活動時の熱中症リスクを下げるために活用しているという声も集まっている。

今後の展望

2022 年の観測箇所は 20 か所だったが、今後増やすことを検討しており、現在、県内の工業高校と連携し、学生に観測機の試作を行ってもらっているところである。2023 年(令和 5 年)夏の公開では 10 台程度増やすことを計画している。

大和氏としては、PC 版で表示される暑さ指数の変化のグラフを見ながら暑さ対策をしてもらうことを期待していたのだが、スマートフォン版で確認する人が大多数であったため、その点が新たな気づきとなった。次のステップでは、スマートフォン版でも折れ線グラフの公開ができればと考えている。ただ、データの見方には専門的な知識も必要なため、一般の人にも分かりやすく改良することを今後の課題としている。

今回のプロジェクトは、屋外でアクティブに活動する人のための情報提供になり、屋内向けではなかった。屋内にいることが多い高齢者向けの暑さ対策はまた別の形で検討しているとのことである。

今後の目標としては、スマートフォンからの閲覧が多いため、既存のお天気アプリなどと統合して気軽に暑さ指数データを見てもらえるようにしたいと考えている。

「暑さ指数を公開するが故に対策が安全側に振られ過ぎ、行動の制限という方向に向かってしまう一面もあります。一律なルールではなく、現場で暑さ指数を見つつ管理ができる人を作っていく必要があります。そのためにも情報発信は大事だと思っています」と大和氏は語った。

プロフィール

温暖化対策担当

(地球環境・自然共生研究領域)

主任 大和 広明 氏

関連業種

関連製品

資料

掲載日

- 2023年1月30日