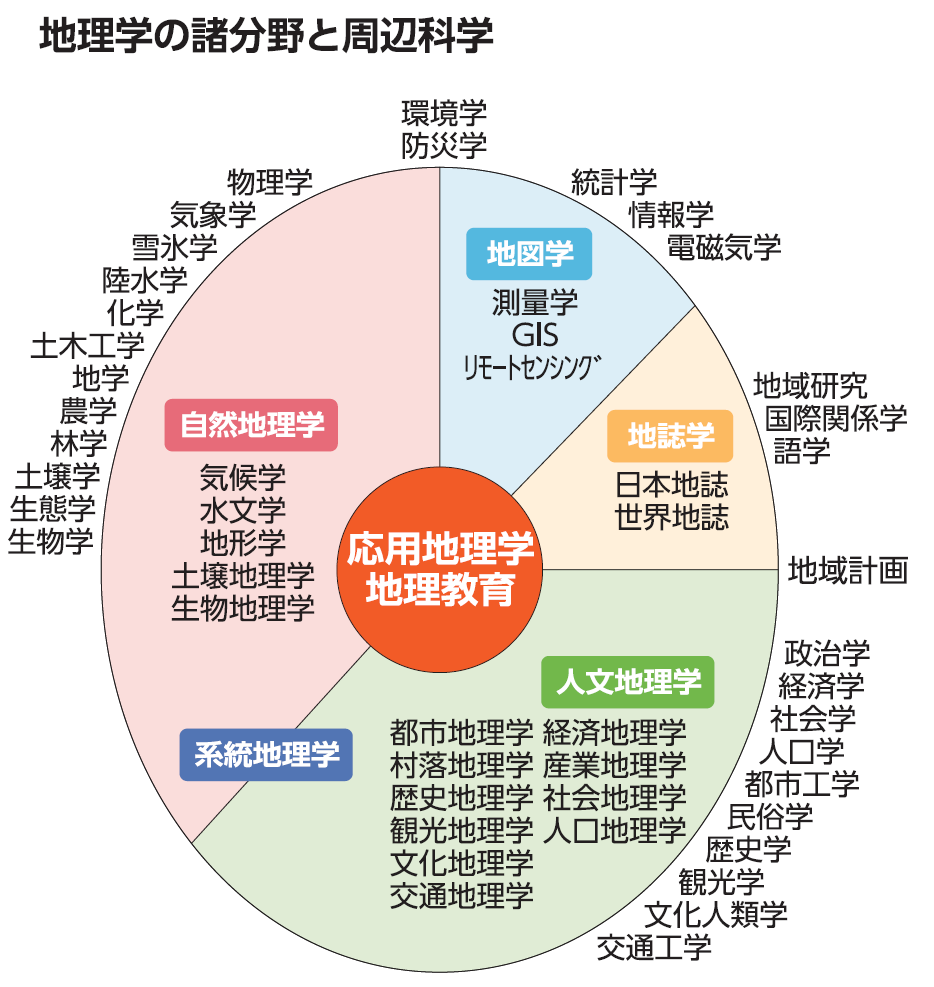

高校「地理総合」必修化に向けた地理学と GIS の普及への取り組み

奈良大学

2022 年の高校「地理総合」必修化に向けた実践的な GIS 教材を開発

ArcGIS Online で高校生や GIS 未経験者でも簡単に利用可能

- 作成した教材用コンテンツを誰でも利用できるようにオンラインで公開

- 地理総合向けの実践的な GIS 教材の不足

- 簡単に利用できる GIS コンテンツを開発

- GIS コンテンツを授業で利用しやすい書籍の出版

- 高校の出張授業で使用感を試行し、さらなるコンテンツの要望を獲得

ArcGIS プラットフォームの特徴

課題

導入効果

概要

多くの文化財を持つ古都奈良に位置し、西日本で唯一、地理学科を置く奈良大学では、早くから ArcGIS を導入し、授業や研究で積極的に活用している。地理学科では、気象や地形などの自然現象、産業や歴史といった人間活動を対象に、フィールドワークなどを通じて課題を解決していく力を養っていくカリキュラムを用意している。

文学部地理学科の木村教授は、2022 年(令和 4 年)からの高校での地理総合必修化に向けて、GIS を身近に感じてもらえるよう、教材の開発や高校での実践的な出張授業、高校の教員に向けた講演などに取り組んでいる。その中で、木村教授と、2019 年(平成 31 年)3 月の卒業生である時枝氏(大分市小学校教諭。2019 年 11 月時点)は、卒業研究で ArcGIS Online を利用し、高校教育で使えるオンライン GIS 教材「SONIC」を開発、公開し、地理教育での活用を進めている。

課題

2022 年からの新学習指導要領で高校の必履修科目となる地理総合では、「地図と地理情報システムの活用」が大項目として立てられた。現状では教員も高校生もカーナビや地図アプリなど、日常的に GIS を用いているにも関わらず、GIS を明示的に意識することはない。また、従来の GIS 教材は、ソフトのインストールやデータのダウンロードなど準備を要するものが多く、手軽に利用できるものが少ない。木村教授は、高校の教員が GIS を生徒に教えるには、まず教員が GIS を学び、授業で簡単に利用できる教材が必要だと感じていた。

ArcGIS 活用の経緯

奈良大学では、碓井名誉教授、酒井教授が国内でも先駆的に ArcGIS を導入し、授業でも研究でも利用できる環境を整備してきた。さらに、GIS に興味をもつ学生を対象として勉強会が開催されるなど、積極的に ArcGIS を利用している。

木村教授の指導のもと、時枝氏は卒業研究のテーマとして、地理総合の学習指導要領に沿った教材の開発を行った。教材はパソコンだけでなく、スマートフォン(以下、スマホ)からでも、いつでも手軽に利用できるようオンラインで公開することとした。また、GIS を身近に感じてもらうため、利用者自身の居住地を見られるように日本全国を対象にした。

教材の開発には、授業や勉強会で利用経験のある ArcGIS Desktop でマップの作成を行い、ArcGIS Online でそのマップを公開することにした。

課題解決手法

教材用 GIS コンテンツの作成

教材用のコンテンツとして、全国各地の自然災害を見ることができるマップを作成した。自然災害に関する情報は、国や自治体が公開しているデータを集め、ArcGIS Desktop に取り込んだ。南海トラフ地震の想定震度を確認できる「南海トラフ大地震発生時の最大震度予測」、国土数値情報の災害情報と各自治体が出すハザードマップを統合した「全国ハザードマップ」、都市圏にある活断層を確認できる「都市圏活断層図」を整理した。

防災教材コンテンツ「SONIC」の公開

作成した各マップは、ArcGIS Online にアップロードし、Web アプリケーション「SONIC」として一般公開した。「SONIC」は Speedy(素早く表示できる)、Original(独創的なもの)、Necessity(GIS の必要性を知る)、Interesting(GIS の面白さを知る)、Contents(以上のような希望を持った内容)の頭文字を取って名付けられた。

ArcGIS Online では、複雑な設定をせずにパソコン、スマホなどのアクセスするデバイスによって自動的に最適な表示に切り替わる。また、各マップに簡単にアクセスできる QR コードを用意し、利便性を向上した。

スマホ用 QR コード(QR コードをクリックするとマップが開きます)教材コンテンツの拡充

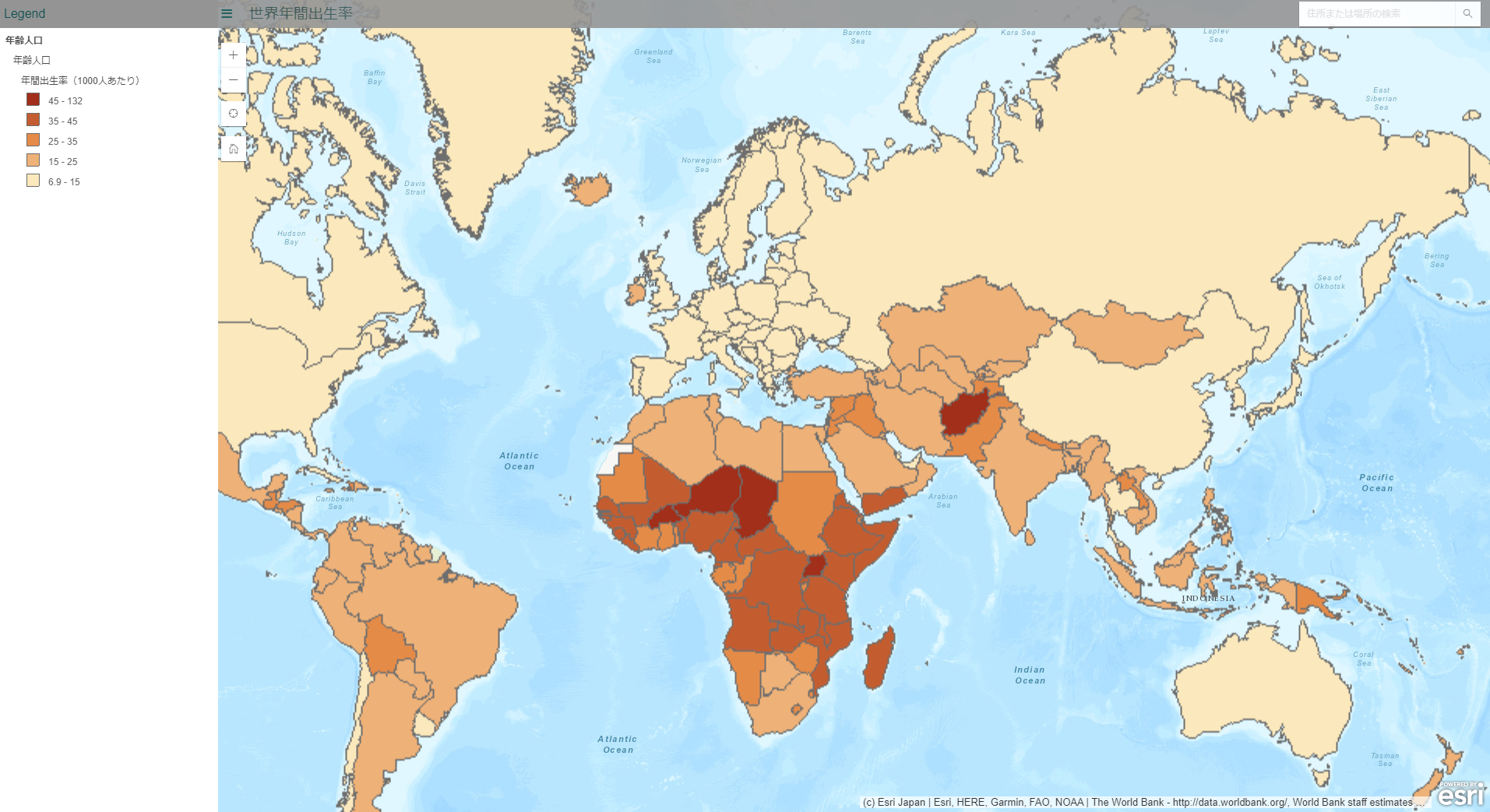

SONIC で公開したマップ以外にも、地理総合の教材として利用できるコンテンツを拡充している。防災関連では、平成 28 年熊本地震の震度分布や、首都直下地震の被害想定マップ、日本の火山分布など、10 種類以上のマップを公開している。防災以外では、「世界遺産マップ」「世界の年間出生率」「宗教分布」「原油の輸入」など地理総合の授業で使用するテーマを取り上げた。すべてのマップは ArcGIS Online で無料公開されている。

教材を使った活動

SONIC は、近隣高校での出張授業や、高校教員向けの講演でも紹介され、実際に利用されている。その結果、簡便でわかりやすく教育的効果が高いという評価を得ている。

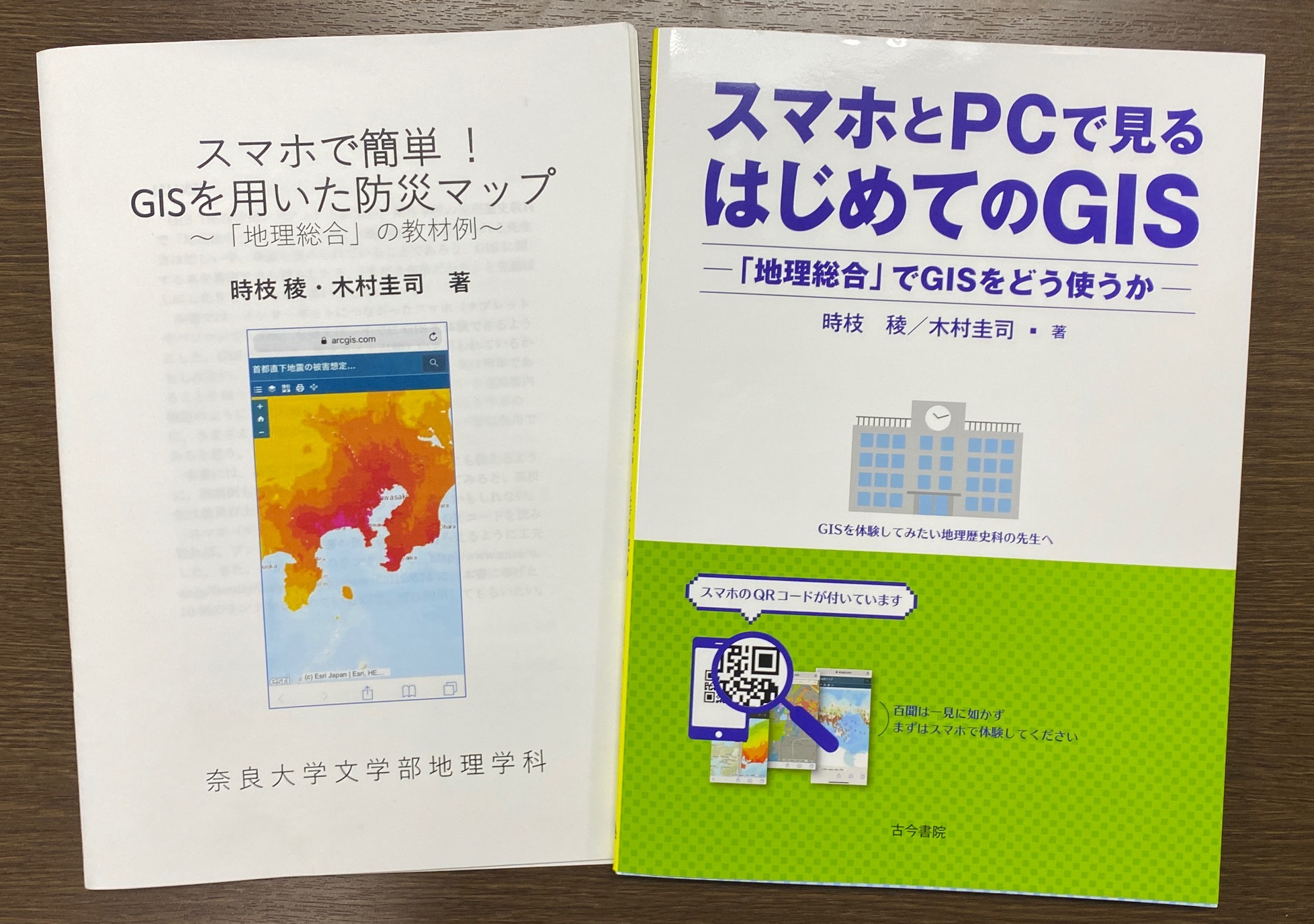

効果

SONIC は、テレビ番組を始め、日本経済新聞、読売新聞、朝日新聞等で紹介された。また、SONIC を教材として利用しやすいように本を出版した。防災をテーマにした『スマホで簡単!GIS を用いた防災マップ ~「地理総合」の教材例~』、さらに防災以外のマップも掲載した『スマホと PC で見るはじめての GIS ―「地理総合」で GIS をどう使うか ―』(出版:古今書院)の 2 冊である。それぞれの書籍には、マップの解説だけでなく、授業で教員が説明する内容も付け加え、事例表示用の QR コードが掲載されている。

高校での出張授業では、実際に生徒自らがスマホを使って自宅や学校周辺の災害情報を調べるなど、便利なツールとして感じてもらえた。

今後の展望

地理総合をきっかけとして、地理学が面白く役立つ学問であることを、多くの人に気づいてもらえそうだ、と木村教授は語る。高校の地理歴史科教員からは、新学習指導要領下の GIS 教育について不安だと思う声が多い。今後、高校における GIS 教育の準備や実施に対するサポートが不可欠である。

プロフィール

文学部地理学科 教授 木村 圭司 氏(中央)と

GIS 勉強会参加の皆さん

関連業種

関連製品

資料

掲載日

- 2020年1月7日