熱環境と風況解析による環境計画手法の確立を ArcGIS と Airflow Analyst で目指す

東京農業大学 地域環境科学部 地域創成科学科

大学キャンパスでケーススタディーを行い、風の流れを可視化

課題

- 都市部のヒートアイランド化

- ビル風の発生

- 目で見ることのできない風の可視化

- キャンパス再整備、建物増築後の風の変化のシミュレーション

導入効果

概要

東京農業大学 地域環境科学部 地域創成科学科では、持続可能な循環型社会の再構築を担う人材の育成に取り組んでおり、人と自然が共生する豊かな暮らしづくりの研究を行っている。 近年、気候変動による都市部のヒートアイランド化が各地で問題となっているが、同大学の世田谷キャンパスでも都市環境の高温障害による影響を受けていることから、キャンパスでケーススタディーを行い、熱環境と風況解析を用いて環境計画手法の確立を目指す研究に取り組むこととなった。 風況解析には兼ねてから研究で活用している ArcGIS と、新たに風況解析専用の Airflow Analyst (サードパーティーによる ArcGIS のエクステンション)を用いて風の流れを可視化し、キャンパスの再整備や建物増築後のシミュレーションを可能とした。

課題(背景)

東京の年平均日最低気温は 100 年で 4.5 ℃も上昇し、日最低気温 25℃ 以上の熱帯夜は 10 年間で 3.9 日増加している。また、熱中症死亡者数も年々増加するなど、地球環境の気候変動への行動計画的対応、都市環境の高温障害への都市計画的対応が急がれている。 環境省の「ヒートアイランド対策大網(2004 年)」は 2013 年に見直され、従来からの取り組みの「人口排熱の低減」、「地表面被覆の改善」、「都市形態の改善」、「ライフスタイルの改善」に加え、新たに「対応策の推進」を追加したが、その推進に向けた実証的な計画手法は未確立であった。そこで、都市の公園緑地には気温冷却効果があることから、市街地内部に冷涼な空気を送る風の道を形成するための緑地計画手法の確立を目指す研究を、熱環境及び風環境の面から、同大学世田谷キャンパスでケーススタディーを試みた。

世田谷キャンパス内の課題

2007 年 9 月 7 日 18 号館東通路のケヤキ

キャンパス内の建物高層化によってビル風が発生し、新研究棟から剥離流の風や吹きおろし風が発生するほか、1 号館南側でも風が発生している。 さらに、2007 年 9 月の台風 9 号によりキャンパス内のケヤキが倒木、また 2013 年 10 月の台風 26 号により駐車場前のポプラが倒木するなど、大型台風到来時には大きな被害がもたらされた。 今後キャンパスの再整備、建物増築を進めていくうえで、これらの課題を解決するのに風の道の可視化が重要になる。また、キャンパス周辺の市街化に伴うヒートアイランドも課題になってくると考えられることから、市街地内部に冷涼な空気を導入する風の道を形成するための、緑地計画手法の確立を目指した。

ArcGIS 活用の経緯

ArcGIS は今までの研究でも利用してきていたが、様々な分野の人々がデータを統合して地図上でディスカッションすることのできる、国際標準のツールだと海外の学会に参加して再認識した。 また、3 次元 GIS 、および CFD (Computational Fluid Dynamics)を統合した、サードパーティーによるArcGISの風況解析エクステンション Airflow Analystで、比較的容易に風の道をシミュレーション解析し評価できることから、本研究で利用することとなった。Airflow Analyst では、建物が丸みを帯びたらどうなるのか、木を植えたらどうなるのか、といった様々なパターンの可視化を分かりやすく3次元で表現出来る。さらに風の動きが動画で見られるほか、垂直断面も見ることが出来るので、ソフトを利用したことのない一般の人が見ても分かりやすい。 「ArcGIS と Airflow Analyst は目で見ることが出来ないものを、科学的に可視化させることで、意思決定に役立てることのできるツールである」と入江准教授は語った。

課題解決手法

気温調査

実測により土地利用と気温の関係を解析した。対象地域は東京農業大学世田谷キャンパス、食と農の博物館、馬事公苑内の計 12 か所で、気温計を設置して、気温を測定した。 さらに、リモートセンシングを活用し、気温調査地点の気温を面的に表した。

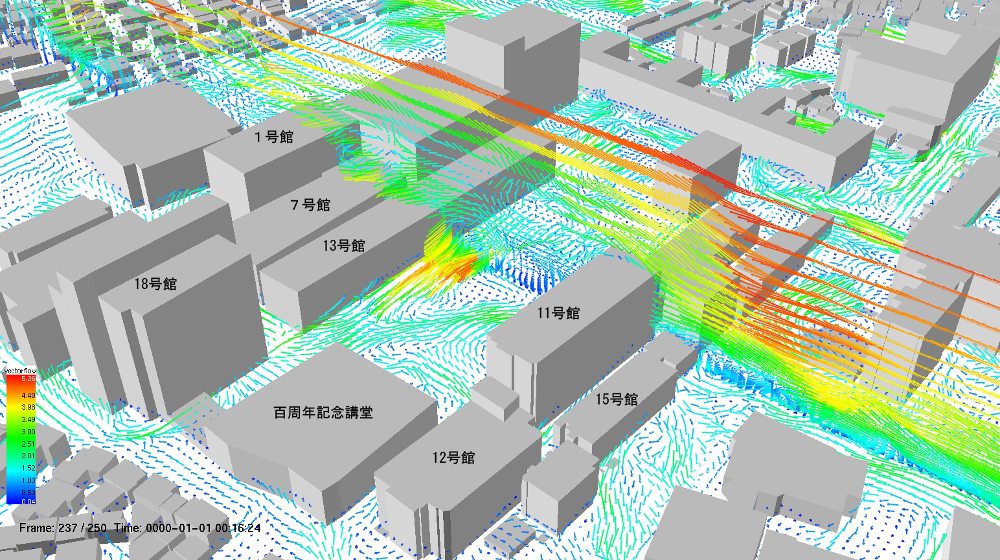

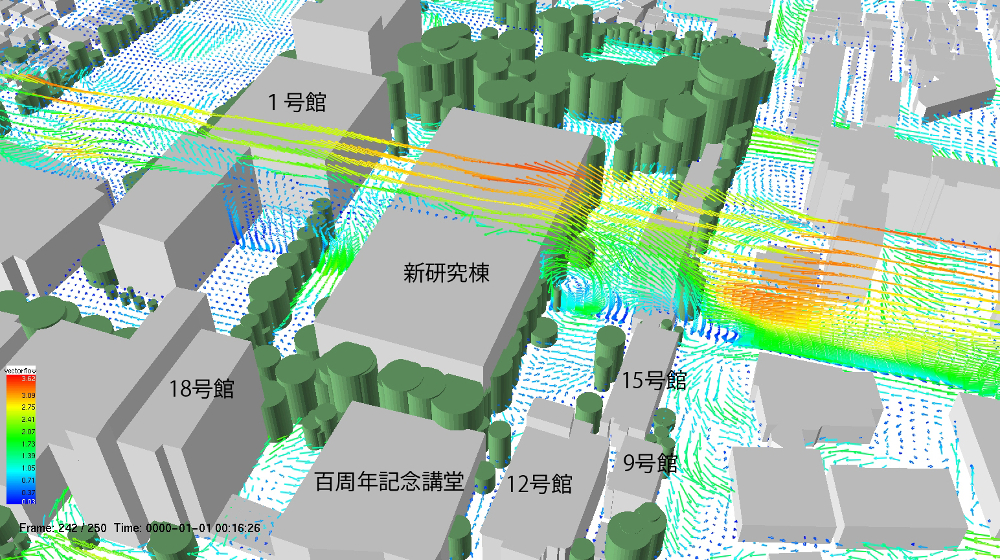

風況解析

研究対象エリア環境の風況、拡散、熱滞留の可視化を試みた。 まず、キャンパス及び周辺の建物と樹木の高さを現地で測定し、3 次元 GIS データを作成。風に関しては、東京都大気汚染常時監視測定局(世田谷区役所観測所)のデータを用いた。その後 Airflow Analyst にて解析範囲のメッシュデータを生成し、風の流れを計算した。最後に、キャンパスの再整備前後それぞれの夏季日中(南風)と冬季日中(北北西風) のパターンを試し、結果を可視化した。

解析結果

- 夏季日中は馬事公苑やキャンパス内樹林地の気温は低温であり、クールアイランド化していることが分かった。これらの冷涼な緑地の相互ネットワーク化を図ることで、冷涼な風の道を形成できると考えられる。

- 夏季日中の強い剝離流の風が正門の樹木群によって緩和され防風効果がみられるが、馬事公苑ケヤキ並木からの冷涼な風は建物に遮られてしまいキャンパス内にもたらされていないと考えられる。

- 冬季日中の北北西からの風が 18 号館から剥離してキャンパス内で強風となるため、同館北西側での風を緩和するための環境計画が必要になると考えられる。

- 新研究棟増築などのキャンパス整備後、夏季日中、冬季日中それぞれで剥離流や吹きおろし風が発生することがシミュレーションから推測されたことで、これらの緩和が課題になる。

- リモートセンシングによる熱環境のシミュレーションと Airflow Analyst による風環境のシミュレーションは、環境科学的アプローチによる環境計画手法を向上させるとともに、意思決定や合意形成のツールとして有用であることが分かった。

夏季の南風 2.6m/s の風の流れ断面(計画建物・現況樹木)

今後の展望

地形データを加味したシミュレーション解析を試み、さらにキャンパス内の風の実測調査結果との比較評価を行い、より信頼性を高めていく予定だ。また、東京農業大学の厚木キャンパスやオホーツクキャンパスでもケーススタディーを行い、3 つの異なった気候風土でシミュレーションをしたいと考えている。 さらに、北欧デンマークでも同様の解析をオーフス大学と共同研究で行う予定で、現在センサーを設置して気象データ(風、気温、湿度、雨量)を採取している。1 年間のデータ計測中に建物や樹木データをシェープファイル化し、すぐにシミュレーションに取り掛かれるよう準備中である。 2017 年 8 月には、東京 23 区内で皇居に次いで大規模緑地の代々木公園でバルーンを飛ばして鉛直方向の気温観測をし、夜間に放射冷却が起きているか調査をした。都市部のヒートアイランド緩和には夜間の放射冷却が重要な鍵になるため、どれくらいの緑があれば放射冷却が起きるのか都内の公園でさらに調査していく予定でいる。そして、放射冷却が起こっている地点から、放射冷却が起こらずに温まっている都市部へどう風を流すことが出来るか、という研究課題へ繋げていきたい。このように様々な場所でケーススタディ研究を進め、アジアモンスーン地域独特の環境計画手法を確立していきたいと考えている。

プロフィール

地域環境科学部 准教授 入江 彰昭 氏(右) 環境GIS研究所 荒屋 亮 氏(左)

関連業種

関連製品

導入協力企業

| 組織名 | : | 株式会社環境GIS研究所 |

|---|---|---|

| 住所 | : | 福岡県福岡市早良区百道浜2-1-22福岡SRPセンタービル308 |

| 電話番号 | : | 092-847-0105 |

| Webを見る | ||

資料

掲載日

- 2018年2月7日